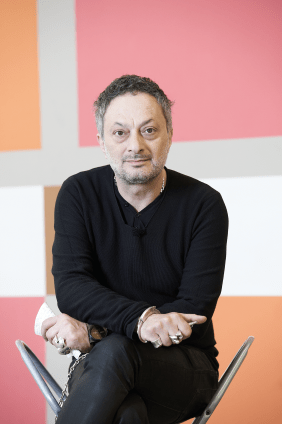

Feridun Zaimoglu erhält den Walter Kempowski Preis 2025

Feridun Zaimoglu erhält den diesjährigen Walter Kempowski Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. "Kraftvoll, unbequem und zutiefst menschlich" - so beschreibt Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs Zaimoglus sprachliche Kunst.

Begründung der Jury

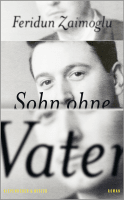

„Feridun Zaimoglu hat mit seiner kraftvollen Sprache einen neuen Ton in die Gegenwartsliteratur gebracht. Sein Debüt »Kanak Sprak« gehört längst zum Kanon der deutschsprachigen Literatur. Seither hat Feridun Zaimoglu ein umfangreiches erzählerisches, dramatisches und poetologisches Werk vorgelegt – zuletzt den bewegenden Roman »Sohn ohne Vater« , der von einem Roadtrip eines Schriftstellers von Kiel in die Türkei zum Begräbnis seines Vaters erzählt. In der Tradition Walter Kempowskis beleuchtet Feridun Zaimoglu immer wieder das Ich innerhalb der Gesellschaft, verknüpft Biografisches mit Historischem und lenkt dabei oft den Blick vom Rand des Geschehens ins Zentrum".

Preisverleihung

Die Preisverleihung hat am 30. September in Hannover stattgefunden. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird auf Empfehlung der Niedersächsischen Literaturkommission vergeben.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Das Fundament meiner Literatur sind immer eigene biografische Erfahrungen oder Berichte aus dem Leben anderer Menschen. Darin sehe ich Parallelen zu Kempowski, dessen Werk ich sehr verehre. Herzlichen Dank“, sagt Preisträger Zaimoglu.

Über den Walter Kempowski Preis

Der Walter Kempowski Preis für biografische Literatur wird seit 2019 vergeben. Er wechselt sich in zweijährigem Rhythmus mit dem zweiten Niedersächsischen Literaturpreis, dem Nicolas Born-Preis ab. Der Preis kann für ein einzelnes Werk, aber auch für das bisherige Gesamtwerk einer Autorin oder eines Autors vergeben werden. Neben dem Preisgeld umfasst er eine Lesereise durch die niedersächsischen Literaturhäuser.

Feridun Zaimoglu zur Verleihung des Kempowski Preises 2025

»Sehr geehrter Herr Minister Falko Mohrs, sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Naber, sehr geehrte Mitglieder des Niedersächsischen Landtags, sehr geehrte Mitglieder der Niedersächsischen Literaturkommission, sehr geehrter und lieber Professor Klaus-Michael Bogdal, liebe Susanne, lieber Moritz, sehr geehrte Damen und Herren,

im Schatten eines Giebelhauses in Lüneburg fragte mich eine Frau mit aufgemalten violetten Augenbrauen, was für ein Landsmann ich denn sei. Ich gab eine höfliche, unverbindliche Antwort, sie rückte näher, weil sie mich nicht verstand, denn der Schneegriesel ging in Graupel über. Ich schrie: „Bis in die Knochen deutsch!“ Sie sagte: „Ich sehe, dass Sie nicht schwindeln. Ihre Ohrläppchen sind nicht angewachsen. Schauen Sie auf meine Ohrläppchen, sehen sie nicht aus wie einsame Erbsen?“ Wir einigten uns auf einsame Linsen. Sie fragte mich nach meinem Namen, ich sagte: „Walter“, sie sagte: „Sie sehen nicht wie ein Walter aus, ich hätte Sie eher für einen Hilmar gehalten.“ Ich bestand darauf, Walter genannt zu werden. Sie stellte sich als die Leiterin des Stadtverschönerungsvereins vor. Ich glaubte ihr, sie glaubte mir, die Graupelkörner auf den Gehwegen begannen zu schmelzen, das Wasser floss in Rinnsalen zu kleinen und großen Pfützen zusammen. Noch in derselben Nacht träumte ich, dass ich und ein Kind, das im Traum mein bester Freund war und Hilmar Kempinski hieß, mit kleinen runden Kieferzapfen Murmeln spielten, wir ließen sie kullern oder warfen sie mit dem schnellenden Daumen gegen andere Zapfen. Später mussten wir uns vor der ganzen Klasse erst in die Oberlippen dann in die Unterlippe kneifen, uns standen Tränen in den Augen, der Schmerz belebte uns, der Schmerz war eine Ertüchtigung. Ich schrieb Parolen der Unerbittlichkeit auf die schwarze Tafel, mir trat Blut aus der Stirn, ich richtete mich jäh im Bett auf, ich schrieb auf den Zettel auf dem Nachttisch: Wer ist Hilmar Kempinski? Am nächsten Morgen suchte ich nach dem Zettel, ich fand ihn unter dem Saumvlies der Gardine. Darauf stand: W. Kempowski! Hatte ich mich verschrieben? War ich erwacht, und hatte ich den ersten Zettel gekaut und geschluckt, um einen anderen Namen auf einen anderen Zettel zu schreiben? Der Stift blieb verschwunden. In den folgenden Tagen las ich wie im Wahn Bücher von Kempowski, oft draußen auf der Parkwiese, ich hatte Heuschnupfen und musste heftig niesen, kleine, schüchterne Kinder beobachteten mich aus der Ferne, vielleicht glaubten sie, dass mein Gesicht nach der nächsten oder übernächsten Niesattacke mitten entzweireißen würde. Sie aßen Schokorosinen aus der Tüte. Ich las, ich rieb mir die Augen rot, ich nieste und befühlte gelegentlich mein Gesicht. Die Kinder rückten näher, ich sah die kleinen, schwarzen Klumpen unter den Fingernägeln, und da warfen zwei Mädchen mir Schokorosinen auf die Picknickdecke aus Polyester, die in der Sonne knisterte. Ich stand auf, um mich zu bedanken, doch die scheuen Kinder rannten schreiend davon. Ich setzte mich wieder hin, aß die fünf Schokorosinen auf der Decke, ich ließ mich von dem romantischen Geflüster der Verliebten in meinem Rücken nicht beirren, ich las und las, gelegentlich strich ich über eine besonders laut knisternde Falte. Da fiel ein Schatten auf mich, ich schaute auf und sah einen jungen, früh verkahlten Mann, er sagte: „Sie haben mein Vertrauen verwirkt.“ Er habe in einem Erzählungsband von mir die Geschichte von dem Mann gelesen, der sich jeden Abend um dieselbe Stunde an den Küchentisch setzt, um ein Zählbrett mit acht Münzreihen, von einem Cent bis zwei Euro, zu bestücken, er kommt, wenn alle Zählreihen mit Münzen bestückt sind, auf eine Summe von 223,70 Euro. Das sei eine Fehlangabe, die tatsächliche Münzkapazität betrage 225,70 Euro, er sei kein kniefieseliger Mensch, es gehe ihm nicht um die zwei Euro, die ich unterschlagen habe, sondern um meinen Faktualitätsanspruch, der nunmehr hinfällig geworden sei. Ich bat ihn, auf der Picknickdecke Platz zu nehmen, er kam der Bitte nach, die knisternden Falten beunruhigten ihn, es beunruhigte ihn, dass die Kinder mit einer frisch aufgerissenen Tüte erschienen und uns Schokorosinen vor die Hände streuten. Er hieß Jasper und studierte Arabistik, er sprach über das Echte und das Gefälschte, von Fakten, die man in erfundene Geschichten einbaute. Als es ein drittes Mal Schokorosinen hagelte, stand er wütend auf und ging weg. Ich wurde nachdenklich. Bemühte ich mich tatsächlich um Wirklichkeitseffekte? Ich hatte die Geschichte von dem Mann, der ein Zählbrett mit Münzen bestückte, nicht geschrieben. Einige Tage später saß ich nach einer Lesung im Wohnzimmer eines Bekannten, ich starrte auf die angeschnittene Dauerwurst, die am Drehregler der Heizung hing. Die Dauerwurst war ein Fakt, ich würde sie in eine Geschichte einbauen, es könnte in dieser Geschichte ruhig auch ein Heizkörper vorkommen, denn im tatsächlichen Wohnzimmer, in dem ich und ein halbes Dutzend Gäste tatsächlich versammelt waren, war es so heiß, dass wir die Jacketts, Pullover und Pullunder ausgezogen hatten, wir saßen mit hochroten Köpfen auf viktorianischen Polstersesseln mit grünem Samtbezug. In diesem rotweißen Stillleben fehlten die Frauen, sie hatten sich klugerweise ins Nebenzimmer verzogen. Wollte der Bekannte die Wurst schockheizen? Wir sprachen hechelnd, stockend und schwer atmend von Kempowskis Archiv der unpublizierten Autobiographien. Plötzlich stürmte ein Mann brüllend zum Fenster, riss es auf, riss brüllend ein zweites Fenster auf. Die Hartwurst war uns in diesem sehr wirklichen Augenblick eine vernachlässigbare Größe. Später, auf dem Weg zur Toilette, sprang mich ein kleiner Junge an, er hielt einen Fisch in der Hand, der aussah wie eine tote Goldbrasse, der Junge sagte: „Küss die Augen!“, ich sagte: „Was dann?“, er sagte: „Dann bist du mutig.“ Zwei Stunden später saß ich im Hotelzimmer auf der Bettkante und starrte auf die durchhängenden ausgeleierten Gurte des Gepäckständers. Ich dachte über die Ereignisse des Abends nach. Ich hatte nur ein Auge geküsst, ein Fischauge war ungeküsst geblieben, weil mir schlecht geworden war. Die Mutter hatte dem Kind, das plötzlich im Wohnzimmer erschienen war, nur mit Mühe die Goldbrasse entwinden können. Das glaubte mir kein Mensch. Auf der abgewandten, rückwärtigen Seite einer Geschichte kamen Kinder mit Schokorosinen und ein Kind vor, das vielleicht im flackernden Licht der Tiefkühltruhe beide Fischaugen küsste und die Mutprobe bestand. Was nützte mir das Wissen? Es war falsch, das Bild mit einem allzu engen Rahmen einzufassen.

In einer anderen Geschichte im wirklichen Leben sagte eine Frau: „Ich habe die Namen fast aller meiner Liebhaber vergessen. Die Männer, deren Namen ich nicht vergessen kann, sind die, die mich besiegt haben.“ Ich musste grinsen, weil ich von einer kleinen Katze angestarrt wurde, die große Augen hatte wie ein Mops. Sie hatte ein Grasbüschel vor den Füßen der Frau abgelegt, die mich scheel ansah. Ich sagte, dass ich nicht über ihre Worte, sondern über die glotzende Katze lächelte. Das war ein Fehler. Sie sagte laut, dass ihr schönes Tier eine Singapura sei, sie stamme nicht, wie manche Ignoranten behaupteten, von Katzen ab, die in Singapur in Abflussrohren lebten. Ihre Walterine glotze nicht, sie schaue fremde Menschen argwöhnisch, aber zutiefst menschenfreundlich an. Walterine? Ja, was bitteschön hatte ich an dem Namen auszusetzen? Nichts. Die Frau beachtete das Grasbüschel nicht. Ich fühlte mich unwohl. Auf Drängen ihres Freundes hatte ich mich bereit erklärt, über ihre kurzen Texte zu sprechen, die sie mir vorgelesen hatte. Dabei handelte es sich um eine Lebensbeichte in zehn Tranchen, ich konnte mich mit der sozial- pathetischen Prosa nicht anfreunden. Meine schüchterne Kritik hatte sie mit den Worten abgeschmettert, dass es mir nicht zustehe, über weibliche Angelegenheiten zu urteilen. Ich lächelte sie und auch die Katze menschenfreundlich an. Ich sprach dämlicherweise von meinen nasenkorrigierten Cousinen, die sich alle Katzen hielten. Keine Cousine von mir hatte sich die Nase richten lassen. Keine Cousine von mir hielt ein Haustier. Ich verbog die Wirklichkeit, um die Frau milder zu stimmen. Die Katze glotzte, ich schaute abwechselnd auf das Grasbüschel und auf meine Schuhspitzen, die sich zu meiner Freude nicht wölbten, obwohl ich wild mit den Zehen wackelte. Walterine – das glaubte mir kein Mensch. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass sich die Katze im Glockenärmel eines grellgelben Pullovers kringelte, in den Mittagssunden, und von Grashalmen träumte, die sich rupfen ließen. Als ich einer Eingebung folgend von Kempowskis Meisterwerk Das Echolot sprach, hellte sich die Miene der Frau auf. Es wurde kalt, ich durfte mich in eine kreischend rote Grobstrickschondecke einhüllen, ich fror trotzdem an den Schultern, die Katze wurde verrückt, sie sprang die hohe Glasvitrine aus massiver Wildeiche hoch, und auch wenn sie sich auf der Vitrine die nächste halbe Stunde nicht regte, das Tafelgeschirr vibrierte, es vibrierte vielleicht im Rhythmus ihres Herzschlags. Die Frau vergaß ihre Liebhaber, ich vergaß meine Cousinen, wir sprachen über Kempowskis Großtat. Dann bedankte ich mich für die warme Schondecke, ich versuchte, die auf der Vitrine hockende und mich hemmungslos beglotzende Katze nicht anzuschauen, dann tat ich es doch, ich fing an zu kichern. Ich verließ eilig die Wohnung. Wahrscheinlich rief sie die Katze Rine oder Rinchen. Es war trotzdem richtig, alle Katzen und Hunde menschenfreundlich anzulächeln. An diesem Abend bedauerte ich es sehr, nicht Walter zu heißen. Am nächsten Tag besuchte ich einen Mann, der Wattebäusche zu kleinen Fladen bügelte, um das Amselnest auf der Außenfensterbank seines Schlafzimmers auszupolstern. Ich schrieb an deutschen Geschichten, ich hatte ihn gebeten, eine kleine Geschichte beizusteuern. Ich sah ihn beim Bügeln zu, ich bewunderte den beachtlichen Ernst, mit dem er arbeitete. Er sah aus wie ein glattrasierter Eremit, im Augenblick seiner größten Versuchung. Er sagte, dass ihm die Luftsprudler Kummer machten, die Wasserhähne spritzten. In der nächsten halben Stunde half ich ihm dabei, Gefrierbeutel mit Apfelessig zu füllen und sie an den Wasserhähnen anzubringen, so dass der Essig das Sieb am Auslauf vollends umschloss. Während er mir aus seinem Leben erzählte, und ich mir hastig Stichworte notierte, sah ich aus dem Augenwinkel, dass die Wasserhähne ihre Kehlsäcke aufblähten, sie bliesen sie auf, die Luftblasen trieben von oben nach unten, die Blasen schrumpften, der Essig zerstäubte zu Schaum. Wir hielten beide inne, um das Auf- und Abschwellen der Kehlsäcke zu betrachten. Es gehörte zu der rückwärtigen Seite seiner Geschichte, es war wichtig, Grasbüschel im Maul von Singapura-Katzen zu erwähnen, aufgemalte violette Augenbrauen durften nicht unerwähnt bleiben, nicht nur in den Träumen lebte man ein anderes Leben als das behauptete, nicht nur in den Träumen blutete man aus der Stirn, in der lebensechten Wirklichkeit kamen Zählbretter und schockbeheizte Dauerwürste vor. Ich könnte von Pfirsichköpfen erzählen, die mit klickenden Lauten einen dröhnenden Haartrockner nachahmten, doch das ist eine andere Geschichte, die zu einem anderen Leben gehört.

Ich danke Ihnen sehr für den Walter Kempowski Preis. Ich bin beglückt.«

Feridun Zaimoglu, 30. September 2025