Klimastreiklogbuch – von Stefanie de Velasco

Wofür noch Romane angesichts der Klimakatastrophe? Das fragt sich unsere Autorin Stefanie de Velasco, die ihre Schreibzeit derzeit vor der Akademie der Künste verbringt. Ihr Logbuch zum Klimastreik finden Sie hier. Der neueste Beitrag steht oben. Fangen Sie unten an, wenn Sie zum ersten Mal hier sind.

Stefanie de Velasco bei Instagram und bei Facebook.

Liebes Logbuch – 24. Januar 2020

Morgen muss ich wieder zur Akademie und mir graut‘s schon jetzt davor. Es ist schlimm, schlimmer als Schule. Nee, ich bin ja voll gern in die Schule gegangen. Schlimmer als Schule ist ein Klischee. Anders: Schlimmer noch als die beschissensten Jobs, die ich je hatte, als ich noch zur Schule gegangen bin, die Schule cool und mein restliches Leben aber beschissen war.

Damals habe ich mal im Krankenhaus geputzt. Ich wollte mit Severin und Suse Interrail machen, dafür brauchte ich Geld. Ich weiß, ich musste bis Bonn Hauptbahnhof und dann nochmal mit dem Bus bis Medinghoven fahren, so eine krasse Weltreise. Da irgendwo an einer Endstation gab es ein Krankenhaus. Severin hatte dort schon in den letzten Sommerferien gearbeitet, Nikotin vom Raucherraum gekratzt für 18 DM die Stunde (das war noch mehr, als die Haribofabrik zahlte). Ich bekam einen Wagen zugeteilt, einen Putzwagen mit Mülleimer und Putzzeugs, mit so professionellen Putzlappen. Mir war der Kittel zu groß, weiß ich noch, es gab keinen in meiner Größe, der Rock reichte mir fast bis runter zu den Knöcheln. Die Frau, die mich einarbeitete, erzählte stolz, dass sie selbst im OP das Blut ohne die Handschuhe wegputzt. Ich hörte nach zwei Tagen auf. Ich hatte die Nase gestrichen voll. Severin lieh mir das Geld für Interrail und als ich es ihm später nicht zurückzahlen konnte, gab es natürlich einen Riesenstreit und er ließ seine Mutter bei meiner Mutter anrufen.

Aber jetzt bin ich erwachsen. Jetzt kann und will ich nicht aufhören, weil ich ja quasi selbst das Krankenhaus bin, in dem ich arbeite. Irgendwie. Irgendetwas in mir ist aber wieder auf diesem „Putzfrau in Medinghoven“-Level. Etwas in mir versteht das nicht. Was haben wir falsch gemacht, fragt dieser Teil. Wie konnten wir dort vor der Akademie landen, wir sind doch … wir lesen und schreiben und gehen mit dem Hund spazieren? Wir haben nichts mit diesen Leuten zu tun, die am Pariser Platz zu tun haben, mit diesen Hosenanzug-Muggles, diesen Dumbphone-Zombies, diesen Canada-Goose-Opfern. Was ist passiert, was ist nur falsch gelaufen?

Ach Logbuch, ich wünschte einfach, ich könnte morgen bei dir bleiben, hier auf diesem Papier, im Scrivenerprogramm. Ein ganz normaler, schöner ruhiger Tag, im Warmen, im Trockenen. Ich wünschte, ich wäre eine von denen, die der Lärm der Zeit nicht stört, die sich nicht irritieren lässt und einfach weiter macht, immer weiter und weiter und sich in dieser Kontinuität sogar auf der sicheren Seite wähnt, weil das so eine künstlerische Tugend ist, „einfach weiter sein Ding zu machen“. Ich kann aber nicht „mein Ding“ machen, weil mein Ding immer das da draußen ist, „mein Ding“ immer nur in Beziehung zu anderem steht, nur so entstehen Geschichten, nur so kann ich erzählen. Ich muss rumlaufen und alles aufschreiben. Jemand muss das machen, alles aufschreiben und das bin ich.

Nachtrag:

Der Tag war fast so blöd, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Dann aber kamen drei Mädchen von Fridays for Future Wien. Die haben mir gut zugeredet und erzählt, wie sie auf dem Ulrichsplatz in Wien 48 Stunden saßen und geschwiegen haben. Ich war so froh, wie sie das erzählten. Ich dachte, es sind auch andere, die komische Sachen machen. Es war eine sonderbare Form von Verschwesterung, ein bisschen wie damals bei den Zeugen Jehovas. Wo es egal war, wer man war, wie man aussah oder woher man kam - weil es was ganz anderes war, das einen vereinte. Das war voll schön.

Bild © Julia Diekämper

The artist is present – 20. Januar 2020

Noch etwas verschlafen sitzen Pinsel und ich am Morgen, nach fast vier Wochen Pause, wieder vor der Akademie. Der Hund zittert und schaut mich vorwurfsvoll an. Ich lege ihm den roten Schal, den Tamara mir geschenkt hat, als zusätzliche Isomatte unter und breite die Decke über Pinsel aus, sodass er ganz darunter verschwindet.

Ich merke, ich bin etwas aus der Übung, die erste Stunde fühle ich mich wie Falschgeld. Außerdem stört mich das große Schild. Passt es überhaupt noch zu meinem Anliegen? Am Anfang brauchte ich dieses Schild, wie eine Krücke, die mir das Sitzen erleichterte, das ganze Vorhaben. Inzwischen mag ich gar nicht mehr, so überdeutlich darauf aufmerksam machen. Lieber würde ich es über die kommenden 20 Tage hinweg langsam verkleinern, von DIN A1 auf, DIN A2, auf DIN A3 und so weiter, bis nur noch eine kleine Postkarte neben mir steht und die Leute ganz nah heran müssen, um zu lesen, wer ich bin, was ich hier mache.

Die erste Stunde vergeht schnell. Ich ruckle auf meinem Kissen herum, wechsle immer wieder die Position. Rot-weiße Polizeiabsperrungen rund um den Pariser Platz zeigen an, dass hier gestern alles gesperrt gewesen sein muss. Libyenkonferenz. Lärmend räumen Beamte die Gitter weg, lassen sie auf den Boden krachen, freuen sich an dem scheppernden Geräusch, wenn die Absperrung aufs Pflaster knallt. Ich ruckle weiter auf dem Kissen herum, es nützt nichts. So lange rumzusitzen ist einfach unbequem. Vor einigen Jahren habe ich „The artist is present“ gesehen, ein Dokumentarfilm, in dem es um die spektakuläre Performance von Marina Abramovic im New Yorker MoMa ging, in der Abramovic einfach nur stundenlang auf einem Stuhl saß und ihre Gäste anschaute. Es sei das Anstrengendste, was sie je gemacht habe, erzählte sie später vor der Kamera. Hier vor der AdK denke ich oft an diesen Film. Es kostet Kraft, das Stillhalten vor tausend Augen, die dich im Vorbeigehen betrachten, es kostet Willen, dieses Haltungbewahren vor der Polizei, die genau beobachtet, ob ich auch wirklich allein bleibe oder aus dieser bewegungslosen, stillen Idiotin eine Versammlung mehrerer Idiot*innen wird. Ich starre auf die Decke, lüfte sie ab und an für den Hund, füttere die Vögel, trinke Tee und lese. Immer wieder schließe ich die Augen und achte nur auf die Geräusche, auf die vielen Sprachen, von denen ich manche nicht einmal kenne.

Um zwölf kommt Rudi, der Flaschensammler. Wir reden über das Wetter, über Silvester und den Knallerwahnsinn, er erklärt mir, wie er sich im Wald ohne Spiegel rasiert, dann geht er, checkt den Mülleimer am Adlon aus, zieht eine Flasche raus und winkt mir nochmal zu, die Flasche in der Hand, als würde er mir zuprosten wollen. Wieder schaue ich auf die Uhr. Noch eine halbe Stunde. Manchmal zieht sich die Zeit und dann wieder vergeht sie rasend schnell. Die Polizei hat Schichtwechsel, einer zeigt mit seinem dicken Lederhandschuhen zu mir herüber, klärt seinen Kollegen womöglich über mich auf. Ich höre auf herumzuruckeln und setze mich so gut es geht aufrecht hin. The artist is present.

Rauchzeichen – Montag, 13. Januar 2020

Nun schon die zweite reguläre Woche, in der ich krank bin und nicht vor der Akademie sitzen kann, und so langsam überfällt mich wieder diese Ohnmacht, die ich von vor dem „Streik“ kenne: Morgens, sehr früh, liege ich wach und fühle mich wie in einem Salon, in dem Rauchmelder schrillen, aber niemand hinhört. Die Bilder aus Australien verfolgen mich, die kleinen Koalas, die in den Armen der Feuerwehrleute so verloren wirken, das angekokelte Fell, die rußigen Pfoten. Draußen rauschen die Autos vorbei. Das Dröhnen der Motoren dringt durch den Hinterhof in mein linkes Ohr, wo es sich mit dem Dauerpiepen zu einem dritten Geräusch formiert, einem Brummen, das sich anfühlt, als sei tief in meiner Ohrmuschel eine Schmeißfliege gefangen. Ich kenne das Brummen in den Ohren, die Schmeißfliege, sie sitzt da drin, wenn ich so erschöpft bin, dass ich es nicht einmal merke.

Erschöpfung, dieses verdammte Modewort.

Es bringt nichts, ich muss mich ausruhen, also lese ich Nöstlinger statt Haraway, es gibt noch immer Nöstlinger-Bücher, die ich nicht kenne (Wetti und Babs z.B.), schaue „Unbelievable“ und „Big Little Lies“. Erkältet habe ich mich auch noch, bin aber ganz froh darüber, Erkältung ist in Ordnung, Ohrgeräusche sind psycho. Das Smartphone habe ich in den Kühlschrank gepackt, so wie Snowden und Greenwald bei ihren geheimen Treffen es immer taten, nur dass ich die SIM-Karte ganz rausgenommen habe und es gar nicht mehr benutze, sondern wieder ein analoges Primo by Doro. Denn was am allermeisten Lärm macht, was mich am allermeisten erschöpft, ist das Netz. Vor meinem Streik hatte ich mein Smartphone schonmal abgeschafft und alle meine Social Media Accounts gelöscht. Diese permanenten dummen Stories und Fotos: Blogger*innen, die Bücher pornomäßig zwischen Kuchen und Gänseblümchen fotografieren – auch mit meinem trauen sie sich das [„Werbung!“] – , Autor*innen, die penetrant ihre Bücher bewerben, ihre Lesungen. Einmal postete eine Jemand Fotos von einer Mammographie: „Girlz, get your boobies checked!“ stand darüber. Mir reichte es. Ich wollte das alles nicht mehr, mir diesen grenzüberschreitenden Müll reinziehen und produzieren, denn ich tat ja dort genau das gleiche. Zwar postete ich keine Boobiecheck-Selfies, aber bei allem anderen Quatsch war ich mit dabei.

Als ich anfing zu streiken hatte ich aber zum ersten Mal das Gefühl, dass die Nutzung von Instagram & Co. für eine digitale Dokumentation meines Projekts Sinn machte. Ich wollte eine Geschichte mit offenem Ende erzählen, an der ich andere teilnehmen lasse. Also meldete ich mich wieder überall an. Tatsächlich funktionierte das gut, nur immer, wenn ich nicht vor der Akademie saß, dokumentierte ich, was ich sonst so tat, weil ich nicht wollte, dass die Leute dachten, ich „schwänze“. Ich postete also wieder irgendeinen Stuss, scrollte ein bisschen rum, klickte ein bisschen rum und wartete wieder auf die Dopaminfeedbackschleife, bis mir die Ohren brummten und nicht mehr aufhörten zu brummen, bis das Smartphone erneut im Kühlschrank landete. Tagelang hörte ich noch dieses Phantomklingeln, -piepsen, -zwitschern, -läuten, -klopfen.

Warum, fragen meine Lieben, das ist doch super mit dem Streik im Internet, sagen sie, pass auf, wenn du erst auf Reisen gehst, das sind doch tolle Fotos, tolle Stories!

Ja, aber mit Nachhaltigkeit hat das nicht viel zu tun, gleich in mehrerlei Hinsicht. Das Erste, was mit den Bäumen in Australien abgebrannt ist, sind die Handymasten. Wer soll dann in der Zukunft digital Geschichten lesen, wenn die Technologie nicht wirklich zukunftsfähig ist?

Ach komm, dann baut man die halt wieder auf! Internet ist doch geil! Außerdem, das ganze Papier, das man spart?! Jetzt sei doch nicht so kulturpessimistisch, sagen meine Lieben. Ok, vielleicht ist es auch nur mein privater Traum, so eine Art Antitraum. Eine nachhaltige Welt wäre für mich eine Welt ohne Smartphone oder zumindest mit Dingern, die den Zusatz "smart" auch verdient hätten: Geräte, die lange haltbar sind, die weder süchtig machen, noch Menschen versklaven und nicht aus Konfliktmineralien bestehen. Geräte, die nicht dazu dienen unser Verhalten zu modifizieren, und mit einem Speicher ausgestattet, der das schöne Wort Cloud auch verdient hat, anstatt einen Kohle (nicht Kohl!) fressenden Server, auf dem unsere Boobies liegen, mit denen die Big Five massig Geld verdienen.

Ist Fiktionsverweigerung damit auch Netzverweigerung?

Ist nachhaltiges Erzählen damit auch immer analoges Erzählen?

Muss ich wieder mit der Hand schreiben?

Oder noch besser: Daumenkinos machen und mit einem Koffer durch die Lande ziehen, so wie dieser Bekannte von meinem Freund Lars, der genau das macht: Mit einem Koffer voller Daumenkinos durch Deutschland wandern, muss ich sowas machen? So wie Till Eulenspiegel früher oder die Pferdekrähe aus "Silas"? Ein Koffer jedenfalls ist gut, durch die Lande ziehen sowieso, so eine Art Hausiererin. Ich muss nur noch rausfinden, was da rein muss, in meinen Koffer. Ein "Smart"-phone jedenfalls nicht.

Plastikschamanin – Freitag, 3. Januar 2020

40 Jahre irrten die Israeliten durch die Wüste – für mich als Kind eine unendlich lange Zeit. Ich erinnere mich nicht mehr genau, warum sie irrten, nur noch, dass es eine Art Strafe war, dieses Im-Kreis-laufen, weil die tatsächlich immer latent undankbaren Israeliten Jehova mal wieder auf irgendeine Weise gekränkt hatten.

Er war sehr leicht zu kränken, dieser Gott meiner Kindheit. Meist ging es um irgendein Egoding, z.B. als Moses – ziemlich nervös, weil alle fast verdursteten – aus Versehen sagte, dass Aaron und er ihnen Wasser aus dem Felsen geben würden. Jehova fand das nicht lustig, denn schließlich war ER es, der das Wasser aus dem Felsen sprudeln ließ. Zur Strafe durfte Moses sein Volk nicht nach Kanaan führen, sondern musste das Josua überlassen. Gemein fand ich das, wegen so einer Lappalie so hartherzig zu sein. Ich weiß nicht, wovon ich als Kind befremdeter war: von diesem narzisstischen Gott, der – obwohl allmächtig – so schnell zu kränken und so schwer zu besänftigen war, oder von den Israeliten, die tatsächlich kaum einen Gelegenheit ausließen, ihren schlecht gelaunten Gott zu reizen.

Diese Zahl – 40 – tauchte in der Bibel ständig auf. 40 hier, 40 da. 40 Tage regnete es auf der Erde während der Sintflut. 40 Tage blieb Noah anschließend noch in der Arche, bis eine Taube mit einem Olivenzweig zurückkehrte und Gott den Regenbogen als Zeichen seines Bundes an den Himmel setzte. 40 Tage verschwand Moses auf dem Berg Sinai in einer Art Delirium, kam anschließend mit den 10 Geboten wieder (nur um sie gleich darauf zu zerschlagen, weil die Israeliten sich in der Zwischenzeit ein goldenes Kalb gebaut hatten. (Auch hier stellte ich mir als Kind immer wieder die Frage: Wieso hielten sie es denn kein 40 Tage ohne Moses aus, ohne Jehova? Dass sie einfach feiern wollten und ihnen jeder Anlass recht war, solange Moses weg war, darauf kam ich noch nicht). 40 Tage blieb Jesus auf dem Berg der Versuchung, fastete und ließ sich vom Satan alle Königreiche der Erde anbieten, um eines nach dem anderen auszuschlagen (auch hier empfand ich als Kind großes Befremden: Was macht er nur die ganze Zeit da oben? Wie kann man bitte 40 Tage gar nichts essen? Und warum setzt er sich absichtlich dem Teufel aus? Donno. Respect!).

Ich weiß nicht, wie lange andere Leute die Einsamkeit suchen, wie lange es sich lohnt innezuhalten, mal zu überlegen, wie es so weitergeht. Ich jedenfalls sitze dort nicht wie Greta Thunberg, ich habe keine tatsächlichen Forderungen, höchstens welche an mich selber: Mich als Schriftstellerin wieder klar zu kriegen, irgendwie darauf zu kommen, was jetzt Texte der Zeit sind, was literarisch derzeit was bringt und was nicht, und damit meine ich keine Preise oder Nominierungen oder Listenplatzierungen oder Instagramfollower, sondern wirklich mal der Frage nachzugehen, was wir eigentlich brauchen, wollen, was jetzt irgendwie passend ist, d.h. sowohl für meine Leser*innen als auch für mich. Was will ich für Texte schreiben und lesen? Was brauche ich für Texte, um die Gegenwart zu stemmen, zu ertragen, zu verstehen, zu fühlen, zu gestalten?

Jetzt klinge ich schon wie eine Schamanin, so eine Plastikschamanin auf der Suche nach dem allwissenden Müllhaldenorakel. Eine intellektuelle Schamanin? Gibt es etwas Peinlicheres? Gibt es so etwas überhaupt?

Tatsächlich prägte die Wirtschaftswissenschaftlerin Sandra Waddock den Begriff des intellektuellen Schamanismus und meint damit „healing man’s relationship, including a connection to nature that helps to bring about healing or wellbeing for all aspects of nature, including humans and their system. Intellectual shamanism can be defined as intellectual work that emphasizes healing, connecting, and sensemaking in the service of a better world."

Das Wort "Schamane" hat seinen Ursprung im Tungusischen und bedeutet soviel wie „ein Mensch, der das Wissen liebt“. Peinlich ist das nicht unbedingt, höchstens ungewöhnlich.

Intellektuelles Schamanentum also? Vielleicht sollte ich mir ein Kostüm basteln, eins, das repräsentativ für die Welt steht, aus der ich komme, so ein Upcycling DIY-Kostüm aus Müll, Geschenkbänder ins Haar, Kronkorken durchlöchern und auf einen Pullover nähen, Schuhe aus alten Aktenordnern basteln, und ein Brille am Stiel, so wie Marjorie the Trash Heap von den Fraggles.

40 Tage. Bibel. Herumirren in der intellektuellen Wüste. Plastikschamanismus. Das passt. 20 Tage habe ich bereits vor der Akademie gesessen. 20 Tage werde ich noch sitzen, dann habe ich meine 40 Tage voll. Dann ist mein erster Zyklus beendet und es geht los nach Kiel zum Bau meines nachhaltigen Literaturwohnfahrrads. Bald mehr ...

Krähenträume – Freitag, 27. Dezember 2019

So herrlich, mal nicht vor der Akademie hocken zu müssen! Niemand fragt, ob ich heute "da" bin, alle gehen davon aus, dass auch ich die Tage vor dem Jahreswechsel nicht dort verbringe. Alle außer ich: Nach wie vor fühlt sich jeder Tag, den ich dort nicht sitze, wie Schwänzen an.

Ich weiß, dass ich dort derzeit hingehöre, an die Glasfront unter meine Decke, nichts tuend – gleichzeitig graut es mir davor, in ein paar Tagen wieder meinen Platz dort einzunehmen, vor dieser Akademie, die sich „der Künste“ nennt, aber in Wirklichkeit ein toter Ort der Kunst ist. Dort ist kein Platz für die Verzweiflung des Schaffensprozesses, für die Ratlosigkeit und Verweigerung, die ich dort sitzend ausstelle. Die Akademie der Künste ist in Wirklichkeit ein Krematorium der Künste, dort ist nur Platz für die Asche der Kunst, denn Asche ist es, was übrigbleibt vom künstlerischen Prozess.

„Bilder sind nur Asche“, sagte einst der Farben- und Feuerkünstler Yves Klein, und auch meine Bücher, meine Texte – dieser Text hier – ist nur die Asche eines Feuers, das seine Hitzephase schon hinter sich hat.

Umso beunruhigender, umso peinlicher eine Schriftstellerin, die sich vor die Akademie setzt und sich in dieser ratlosen Schaffensphase unausgegoren präsentiert. Sowas will man nicht sehen! Es ist doch gut jetzt, das bringt doch nichts, mach doch lieber was Produktives. Komm wieder, wenn du damit fertig ist, sagen die Blicke. Komm doch danach wieder und halte einen Vortrag hier (anschließend gibt es Sekt). Es ist doch auch mal gut jetzt, wir haben verstanden. Aber ich habe es doch selbst noch nicht verstanden, wie wollen dann die anderen schon verstanden haben? Und so lange ich nicht selbst verstehe, werde ich morgens zum Pariser Platz fahren und ratlos unter der Diddldecke sitzen.

„Das Klima“ als Antrieb ist dabei nur noch der Krisenpunkt, an dem sich meine Fragen entzünden, der Anker, von dem aus ich meine Angel werfe, um im Trüben zu fischen.

Anfangs war dieser Platz hier und das Schild ein Referenzrahmen, den ich gesteckt hatte, weil es mir selbstverständlich um etwas Ähnliches ging wie Greta Thunberg, um ein STOP, verbunden mit der Frage: Warum weiter schreiben, wenn sowieso alles den Bach runtergeht?

Doch schnell stellte sich heraus, dass dieses tägliche Innehalten vor der Akademie kein Zeichen, keine Mahnung, sondern ein ratloser Rückzug ist.

Normalerweise gehen die Leute dafür ins Kloster, auf einen Berg oder sie schließen sich zu Hause ein. Alle Kulturen der Welt haben ähnliche Umgangsformen mit Krisen, mit Zeiten, die das Leben grundsätzlich in Frage stellen. Die Crow People (auch Absarokee oder „Kinder des langschnäbeligen Vogels“ genannt) machten diese Erfahrung, als die europäischen Siedler sie zwangen, ins Reservat zu ziehen und ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben. Durch die Vertreibung aus den ursprünglichen Stammesgebieten gerieten die Crow in einen sozialen Limbo. Sie versuchten ein Leben zu leben, das sie selbst nicht verstanden. Genau so erlebe ich derzeit die Literatur: Gefangen in einem künstlerischen Limbo, der durch die soziale Realität bedingt ist. Sie erzählt mir nichts mehr von der Gegenwart und dadurch ist mein Leben als Schriftstellerin nicht mehr verständlich für mich.

Um das zu ändern, muss ich innehalten.

Die Crow People hatten eine etablierte Praxis, um den Verständnisrahmen ihrer Kultur voranzubringen, sie zu erneuern und damit für die Zukunft zu erhalten. Dazu animierte der Stamm Crow-Kinder und Crow-Jugendliche, allein in die Natur zu gehen, um „zu träumen“. Träumen bedeutete in diesem Zusammenhang zu schwitzen, zu fasten, die Einsamkeit zu suchen - ähnlich wie Jesus oder die Apostel, um mit sogenannten „Medizinträumen“ zurückzukehren: Visionen, die Informationen über die Zukunft lieferten, jedoch immer in einer enigmatischen Version, welche gemeinsam innerhalb des Stammes interpretiert wurde.

Plenty Coups, der letzte in der Crow-Tradition gewählte Häuptling, erinnert sich in Radical Hope daran, wie er als Kind zum Träumen auszieht. In der ersten Nacht passiert nichts, Plenty Coups hat keine Visionen, also hackt er sich einen Finger ab (diese Praxis war bei dem kriegerischen Stamm der Absarokee nicht unüblich, vielen Crow fehlten einzelne Gliedmaßen) und bittet die Geister, die die Welt bevölkern und den großen Gott Ah-badt-dadt-deah darum, ihn zu bemitleiden („Pity me!“).

Genau so erlebe ich mich unter meiner Diddldecke vor der Akademie. Ich habe mir bisher zwar keinen Finger abgehackt, aber ich präsentiere mich dem großen Ah-badt-dadt-deah und bitte um etwas:

Pity me unter der Diddldecke,

Pity me in der Kälte,

Pity me für die Scham

Pity me für die Rückenschmerzen.

Es ist ein trancehafter Zustand, in den ich dadurch immer öfter gerate, eine Trance, die aus Scham, Langeweile, Kälte und Müdigkeit entsteht und aus der heraus ich plötzlich das Bedürfnis habe, alles Pflaster vor mir herauszureißen, so wie die Woche vor den Feiertagen, das Pflaster mit den bloßen Händen auszureißen und die Hände auf die nackte Erde zu legen, um dort einen Herzschlag zu spüren, von dem ich erzählen will. Anders als bei den Crow suche ich nicht die Einsamkeit der Natur, sondern halte inne im Außen, ziehe mich demonstrativ zurück: Es ist ein öffentliches „Pity me“, und

ich will dort nicht sein, gleichzeitig sehne ich mich nach der „Richtigkeit“, die sich bei mir einstellt, sobald ich meinen Platz dort eingenommen habe.

Das ist es vielleicht, was Stephan mit „Effekte an sich selbst ausprobieren, die man selbst formt“ gemeint hat, mit „Medium der Gegenwart“ sein: Auch wenn es unangenehm ist, wünsche ich mir als Effektableiterin dort weiter zu sitzen, wünsche ich mir die Trance und die damit verbundenen Strapazen, weil es sich so in Ordung anfühlt, sich all dem auszusetzen.

In der Weltsicht der Crow hatten Wünsche immer die Hoffnung zur Erfüllung inne, weil Wünsche Hinweise dafür waren, die Welt in ihren Fugen zu erhalten. Ein starker Wunsch, eine Leidenschaft war deswegen immer ein Zeichen – ein Grund zur Hoffnung darauf, dass er sich erfüllte, weil der Wunsch existierte, um durch seine Erfüllung die Welt im Gleichgewicht zu halten.

Der persönliche Wunsch war auch immer ein Wunsch, den man sich für die ganze Welt wünschte.

Auf Reisen – Donnerstag, 19.12.2019

Heimlich schreibe ich an einem neuen Roman. Er geht mir so leicht von der Hand, wie mir schreiben sonst nur im Traum von der Hand geht, und genau das ist er auch. Mein neuer Roman, nur ein Traum. Ich kenne das – Schreiben im Traum, in Abgabe- oder Lektoratsphasen, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe und selbst im Schlaf weiterschreibe.

Normalerweise sind solche Träume unangenehm, weil sie Eintönigkeit signalisieren, zum Beispiel Prüfungsträume in Prüfungsphasen an der Uni, doch das Schreiben im Traum ist die Ausnahme – es ist ausnahmslos schön, vielleicht weil es so gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Schreiben ist am Tag immer zäh, stockend und anstrengend.

Früher – vor dem Streik – lag ich morgens oft wach und musste an steigende Meeresspiegel, brennende Wälder, fliehende Menschen und Tiere denken. Heute denke ich morgens an meinen Roman, den ich nicht schreiben kann und trotzdem so gern schreiben würde. Ich sehne mich nach der Fiktion wie nach einem Geliebten, tatsächlich fühlt es sich an wie eine Fernbeziehung. Es schmerzt, das Nicht-Schreiben, es ist ein Mangel, es hat etwas extrem Bewegungloses, genauso wie das Sitzen vor der AdK.

Oft sitze ich dort und versuche minutenlang die richtige Position zu finden. Vielleicht liegt es auch an diesem Sitzen, dass mich der Streik vor der AdK an eine Zugreise denken lässt, an die Enge, an diese unbequeme Haltung, die über Stunden eingenommen werden muss, und daran, dass ich mich nicht hinlegen kann, aber trotzdem – so wie im Zug – wegdöse mit offenem Mund und all den Ecken und Kanten, mit denen der Körper sich wohl oder übel abfinden muss. Selbst dieses Gefühl, endlich ankommen zu wollen, kenne ich vom Streik. Wann sind wir endlich da, denke ich mit demselben knatschigen Kleinkindgefühl wie früher auf den langen Zugreisen nach Spanien, dabei bin ich ja die Bewegungslose. Noch lange nicht. Ich bin noch lange nicht da, ich weiß, ich werde hier noch viele Male sitzen müssen, um endlich anzukommen.

Im Zug sitze ich für mich, bin ich unbeachtet auf Reisen. Hier sitze ich für alle sichtbar. Ich stelle meine Krise, meine Reise aus, alle können sehen, dass es unbequem ist und kalt. Ich senke den Blick, schaue auf die Diddldecke und schäme mich für die Zurschaustellung dieser Krise – ich hoffe, dabei nicht so rot im Gesicht zu werden wie die beiden verliebten Mäuse auf dem Stoff. Manchmal falle ich wie in eine Trance, wenn ein bestimmter Grad an Müdigkeit und Scham erreicht ist. Ich starre vor mir auf die Bettdecke, die Menschen, die an mir vorbeigehen, nehme ich nur noch als Schatten wahr. Absätze klackern auf dem Asphalt, ein Sound, der mich, seit ich hier sitze, verfolgt, diese verdammten Stöckelschuhe, der Soundtrack meiner Kindheit, der Schuhschrank meiner Mutter, der Geruch von Leder und Perlonsturmpfhosenschweiß und Nagellack, um aufgerissene Stellen im Leder zu retuschieren.

Ich schaue hoch. Überall Steine, Steine-Beton, Beton. Mich überkommt das panische Bedürfnis, die Pflastersteine vor mir aus dem Boden zu reißen, meine Hand auf die nackte Erde darunter zu legen, um nach dem Herzschlag des Planeten zu tasten. Stattdessen: der Sound der Stöckelschuhe, Frauen in Hosenanzügen, sie sehen aus wie Raubvögel auf ihren dünnen Beinen, in ihren Kojotenpelzjacken. Mein Anblick ist ihnen unangenehm. Kopfschüttelnd gehen sie vorbei, zünden sich Zigaretten an.

Ist die überhaupt eine richtige Schriftstellerin? Wenn ja, was macht die dann hier? Hätte sie wirklich was zu sagen, würde sie doch nicht hier hocken! Sie ist bestimmt faul und untalentiert. Wer ist sie? Velasco, nie gehört. Ich schiele auf mein Schild rechts neben mir: GERMAN WRITER ON CLIMATE STRIKE. Ab wann ist man Schriftstellerin? Überhaupt „man“ schon mal gar nicht. Ab wann und wie bin ich Schriftstellerin geworden?

Oder anders gefragt: Bin ich es auch noch, wenn ich hier sitze und genau das, was mich zu einer Schriftstellerin gemacht hat, nämlich Romane schreiben, nicht mehr tue?

Sonntag, 15. Dezember 2019

„Was machen Sie hier, wenn ich fragen darf?“ Vor mir steht ein älterer Mann - Marke Flaschensammler. Er wartet nicht auf meine Antwort, sondern fängt munter an, zu erzählen, seine Meinung zum Thema kundzutun. Verbote bringen nichts - die Leute sollen nicht so viel in den Urlaub fahren - Greta ist eine Marionette. In so einer Situation ist es blöd, auf dem Boden zu sitzen und nicht wegzukönnen. Streiken heißt auch, nicht ausweichen können und sich dem Gelaber der Leute stellen zu müssen. Der Mann trägt einen Schlapphut, zum Glück nicht in den Deutschlandfahnenfarben, er trägt eine von diesen recycelten Umwelttüten von Rewe, die noch viel mehr nach Plastik aussehen als früher die echten Plastiktüten. Ich erkläre ihm, warum ich hier sitze, warum es für mich mit dem Romane schreiben gerade keinen Sinn mehr macht. Ich verhasple mich mehrmals, merke, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Das passiert mir öfters in letzter Zeit. Je länger ich das hier mache, je selbstverständlicher es wird, desto mehr gerät mir aus dem Blick, warum ich eigentlich damit angefangen habe.

„Ich mache grad sowas ähnliches“, sagt der Mann und lächelt geheimnisvoll.

„Was denn?“, frage ich.

„Ich probiere gerade aus, wie es ist, im Wald zu leben. Im Zelt, und nur vom Flaschen sammeln leben.“

„Im Wald?“, frage ich, „in welchem?“

„Im Spandauer Forst.“ Der Mann lacht. „Ist ganz schön kalt nachts. Tagsüber auch. Ich fahre nämlich auch nirgends mehr hin, sondern laufe nur.“ Er erzählt von den Wildschweinen, vor denen er manchmal Angst hat, und davon, dass es abgesehen davon eigentlich ganz gut läuft, weil es ja nicht richtig kalt ist. Dann lästert er nochmal eine Weile über Greta ab, über die beiden Skipper von der Segeljacht, die dann den Flieger zurück genommen haben. „Das war nicht gut“, sagt er, „sehr unglaubwürdig.“ Er setzt sich auf die Bank, die zum Café der AdK gehören und zeigt auf mein Schild. Leise klirren die Flaschen in der Rewe-Tüte. „Warum schreibst du denn nicht über den Klimawandel, wenn‘s dich so beschäftigt?“

„Na, weil das irgendwie nicht geht. Das ist ja viel zu überwältigend, um daraus einen Roman zu machen. Das funktioniert einfach nicht.“ Wieder hört es sich an wie Quatsch, was ich da rede. Ich will von Amitav Ghosh erzählen, von seinem Buch The Great Derangement. Climate Change and the Unthinkable. Ich will von der Imaginationskrise erzählen, von Latours terrestrischem Manifest und der Verschiebung der linearen Moderne. Ich sehe meine Mutter neben mir, wie sie die Augenbrauchen hebt und sagt (auf Spanisch): „Wenn du es nicht auf den Punkt bringen kannst, verstehst du es selbst nicht richtig.“

„Ich meine“, sage der Mann, „es gibt ja auch nur Sachbücher über den Klimwandel. Na, oder diese Bienentante.“

„Maja Lunde.“

„Genau. Und Ilija Trojanow. Der hat doch dieses Buch geschrieben“, sagt der Mann, „das mit Eis. Eis irgendwas. Wie heißt das doch gleich? Da geht es auch um Umwelt.“

„Ich will aber nicht über Umwelt schreiben, das macht doch keinen Sinn“, sage ich, „warum soll ich mir was ausdenken, wenn die Realität viel krasser ist als jeder Roman? Wir brauchen eine neue Form der Literatur.“

Der Mann reibt sich übers Kinn, tippt sich mit den Zeigefinger auf die Lippen und blickt mich an. „Du musst ein Sachbuch als Roman schreiben“, sagt er schließlich.

„Wie soll das denn gehen?“ Der Mann zuckt mit den Schultern. „Also, das weiß ich nicht. Du bist doch die Autorin. Das musst du selbst rausfinden.“

Hasstagebuch – Freitag, 13. Dezember 2019

War gestern nicht beim Streik, weil ich ein Exposé für Fördergelder schreiben musste. Fühle mich schlecht deswegen – megasonderbar, aber auch lustig: Es ist das gleiche schlechte Gewissen, das ich kriege, wenn ich anstatt zu schreiben den Morgen mit Wäsche waschen, essen oder „wichtigen Erledigungen“ (wie zum Beispiel eine Boje zum Gelände schwimmen im Internet bestellen) wegprokrastiniere und dann den Rest des Tages nichts mehr hinbekomme.

Bin völlig platt und weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich wollte eigentlich von Anvar erzählen. Anvar ist mit seiner Mutter vor nicht allzu langer Zeit aus Afghanistan hierher geflohen. Ich habe ihn gestern bei einer Lesung kennen gelernt. Ich habe aus meinem Debüt gelesen, es ging um Sprachräume, um Sisterhood und um Rassismus.

„Viele von euch haben sicher schon einmal rassistische Erfahrungen gemacht“, habe ich irgendwann in die Runde gefragt.

Ein blondes Mädchen in der letzten Reihe hat das Gesicht verzogen und heftig mit dem Kopf geschüttelt. Am liebsten hätte ich ihr eine gegeben, ignorantes Stück, aber dann meldete sich ein Junge aus der dritten Reihe. Anvar. Er erzählte von seinem Hasstagebuch, das er seit seiner Ankunft hier in Deutschland führt. Jedes Mal, wenn er oder seine Mutter beschimpft oder schlecht behandelt werden, schreibt er diese Begebenheiten in sein Hasstagebuch. Er erzählte ganz offen von den vielen Anfeindungen auf der Straße, im Supermarkt und an der Bushaltestelle.

Nach der Lesung bin ich zu ihm gegangen. Ich wollte ihm meine Visitenkarte geben und ihn bitten, mir seine Texte zu schicken, weil ich sie unbedingt lesen will.

Er hat genickt, aber dann meinte er: „Viele Texte sind verbrannt.“

„Verbrannt? Wieso hast du sie denn verbrannt?“, fragte ich.

„Nein“, sagte Anvar, „als wir im Container wohnten. Da sind sie verbrannt.“

„ES gab dort einen Brand?“

„Ja.“

Er fasste sich in die Haare.

„So schade“, sagte er, „meine Gedichte. Alle verbrannt.“

Ich stand da vor ihm wie ein dummer Teenager. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also habe ich ihm stattdessen meine Visitenkarte in die Hand gedrückt.

„Du musst weiterschreiben“, meinte ich, „versprochen?“

„Versprochen“, sagte Anvar und dann haben mir uns umarmt.

Neben ihm stand ein Junge, über seiner Lippe wuchs weicher Flaum.

„Kriege ich auch eine Umarmung?“, fragte er und breitete seine Arme aus. Er war so groß wie ich, so klein.

Anvar grinste.

„Er ist süchtig nach Umarmungen, er will alle die ganze Zeit umarmen.“

„Schick mir deine Texte“, rief ich ihm hinterher, als die beiden in Richtung Ausgang verschwanden.

Das Benzin der Revolution – Dienstag, 10. Dezember 2019

Wenn ich mit dem Hund zum Schöneberger Südgelände laufe, komme ich immer an der ehemaligen Kohlenhandlung von Julius Leber vorbei.

Julius Leber war SPD-Mitglied und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Er und seine Frau Annedore verkauften dort Kohlen und richteten während der NS-Terrorherrschaft einen geheimen Ort des Widerstands ein, in dem regelmäßige Treffen stattfanden. Genau dort zwischen Cheruskerpark und Torgauer Straße, wo ich fast jeden Tag entlanglaufe, wurde Julius Leber von der Gestapo verhaftet, anschließend von den Nazis gefoltert und schließlich zum Tode „verurteilt“, und das alles fußläufig von meiner Wohnung, bis er schließlich am 5.1.1945 von den Nazis in Plötzensee ermordet wurde.

Bis vor kurzem waren an dem Gebäude Schautafeln angebracht, die die Geschichte der Kohlenhandlung und die Arbeit von Julius und Annedore Leber dokumentierten. Nicht nur deswegen tut es weh, dort jeden Tag entlangzulaufen. Das Gebäude ist klein und unscheinbar, aber was mich vor allem stört, ist, dass es völlig runtergekommen aussieht, wie eine fiese Abrissbude. Der Stadtteilladen Schöneberg versucht derzeit eine Finanzierung für eine Neunutzung aufzustellen, in der die ehemalige Kohlenhandlung auch als Gedenkort wiederbelebt werden soll.

Oft juckt es mich in den Fingern, diesen Ort einfach zu besetzen. Ihn anzustreichen, den Garten herzurichten, und dem Ort wieder die Bedeutung zu geben, die er damals hatte. Denn auch heute brauchen wir Orte, in denen Widerstand stattfinden muss, und zwar nicht für irgendwelche Bienenwachstuchworkshops, sondern um den Widerstand gegen die Wenigen zu organisieren, die die Hauptschuld an der Klimakrise tragen.

Oft frage ich mich, in was für einer Verfassung Menschen wie Julius Leber gewesen sein müssen, um in den Widerstand zu gehen. Wir kommen ja nicht als Rebell*innen auf die Welt, und Widerstand bedeutet immer gegen eine Übermacht anzugehen, der Rebellion wohnt etwas Hoffnungsloses inne, das gleichzeitig eine Kraft freisetzt, durch die die Rebellierende wiederum über sich hinauswächst. Vielleicht wusste Julius Leber, dass er nichts zu verlieren hatte und gleichzeitig eben alles, dass er gar keine Wahl hatte, als seinen Alltag aufzugeben und stattdessen das System zu stören, es zu verletzen, auch wenn es hoffnungslos war.

Anders als Julius Leber lebe ich in einem freien Land. Das Land, in dem ich lebe, ist sogar so frei, dass sich Einzelne und Gruppen die Freiheit rausnehmen dürfen, für Geld aka Kohle, Menschen und Tiere auszubeuten, Natur unwiederbringlich zu zerstören und so viel Kohlendioxid auszustoßen, dass menschliches Leben, wie wir es kennen auf der Erde bald nicht mehr möglich ist.

Früher dachte ich, dass das europäische Mittelalter die schlimmste Zeit gewesen sein muss, in der man leben konnte. Alles wurde einem Gott untergeordnet, den es gar nicht gab. Frauen wurden getötet und als Hexen verbrannt. Undsoweiter. Jede*r kennt die Stories aus der Schule, die Bilder. Heute regiert nicht Gott, sondern ein auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem, das in zweierlei Hinsicht auf Kohle basiert – auf fossiler Energie und Geld. Auch in diesem System wird uns suggeriert, dass „Wir“ an allem Schuld sind, selbst eine Art Ablasssystem haben z.B. viele Fluggesellschaften wieder eingerichtet. Dabei ist es genau wie im Mittelalter: eine Minderheit weißer alter Männer – sorry, so ist es nun mal – die von diesem System profitiert.

Kohlenhandlung – das klingt in meinen Ohren derzeit wunderbar doppeldeutig. Ich träume davon die ehemalige Kohlenhandlung von Julius Leber zu besetzen, ich träume davon, seinen widerständigen Geist in diesem Räumen wieder heraufzubeschwören und aus der ehemaligen Kohlenhandlung einen Ort des Widerstand gegen Kohle zu schaffen, einen Ort für eine neue Kohlenverhandlung. Nach dem Krieg richtete Annedore Leber sich wieder in der Kohlenhandlung ein und gründete den Mosaikverlag. Ich träume von einem Ort, in dem wir – statt Zero Waste und fleischfreien Weihnachtsessen – wieder verstehen lernen, in was für einen unmündigen Status man uns als Konsument*innen zurückversetzt hat, ein Zustand, in dem wir wie Konsumcomputer nur zwischen „Ja, kaufe ich“ und „Nein, kaufe ich nicht“ entscheiden dürfen, ein System, in dem man uns unseres Bürger*innenstatus , unserer Fähigkeit zur Gestaltung beraubt hat. Ich träume von einem Ort, in dem wir wie Julius und Annedore der Hoffnungslosigkeit ins Auge blicken können – gemeinsam, damit wir nicht den Halt verlieren – um schließlich an den Punkt zu kommen, den wir eh schon so lange ahnen, nämlich, dass es nichts mehr zu verlieren gibt, und diesen Funken Wahrheit wie in einem Brennglas bündeln, um uns aus diesem unmündigen Status zu befreien, um alles, was uns daran hindert, zu gestalten, anzuzünden.

Mein Gott, klingt das pathetisch. Es ist so bitter. Selbst dem Pathos hat man uns beraubt, das wir so bitter nötig hätten. Ok, nicht mal die richtige Fallform für Pathos kriege ich hin. Ist es der oder das Pathos? Und wie soll ich dieses Wort in die Grammatik des Lebens bekommen, wenn ich es nicht einmal in die Grammatik der Sprache kriege?

Pathos ist das Benzin der Revolution.

Vielleicht schmiere ich diesen Satz heute an die Klowand der Gästetoilette in der Akademie. Ich muss jetzt auch los. Streiken.

"After this nothing happened" – Freitag, 6. Dezember 2019

Statt vor der Akademie zu sitzen, war ich in dieser Woche auf Lesereise.

Im Literaturhaus Frankfurt sprachen wir auch über meinen Streik. Über mein Anliegen, warum ich das tue. Oft klingen meine Antworten selbstverständlich und klar, doch in Wirklichkeit weiß ich das gar nicht genau – nur dass es sich richtig anfühlt weiß ich, das merke ich unter anderem daran, dass ich diese Woche das Sitzen vor der Akademie vermisst habe, dass es sich seltsam anfühlt, wenn ich einen oder mehrere Tage hintereinander nicht dort sein kann, ähnlich wie das Bedürfnis nach Sport, das mich alle paar Tage überfällt und dem ich gerne nachgebe, auch wenn es immer etwas lästig ist und ich mich überwinden muss.

Im Literaturhaus Bonn ging es erst nach der Lesung um mein „neues Projekt“, so nannte es jemand. Meine Freundin Sandra war da, die sehr aktiv in der BIPoC-Community ist. Wir sprachen über die Apokalypse und wie relativ dieser Begriff ist. Dass er aus indigener Perspektive keinen Sinn mache, weil die Native Americans beispielsweise schon lange in einer postapokalyptischen Zeit leben. Ich erzählte von den Plenty Coups Memoiren, die ich gerade lese, wie Plenty Coups als Häuptling den Umzug der Crows ins Reservat erlebte, wie er mit der Zerstörung seiner Kultur umging, mit der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen, allen voran den Büffelherden, die die Weißen niedermetzelten. When the buffalo went away the hearts of my people fell to the ground. After this nothing happened. After this nothing happend – dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Jonathan Lear, der die Interviews mit Plenty Coups, dem Häuptling der Crow führte, nimmt diesen Satz zum Anlass, nachzuspüren, was es bedeutet, zu erleben, wenn die eigene Kultur zerstört wird, wenn man Zeuge davon wird. Was bedeutet es, wenn Lebensstile kollabieren? Und wie lebt man danach weiter?

In Darmstadt lasse ich ein Lebkuchenherz beschriften: Du bist so dumm, soll darauf stehen. Es ist für meinen Freund, es ist unsere Form „Ich liebe dich“ zu sagen. Nach der Lesung sitze ich mit dem Lebkuchenherz im Schoß auf dem Hotelbett, der frische Zuckerguss muss die Nacht über noch durchtrocknen. Es stimmt, denke ich. Ich bin wirklich dumm. Als Bewohnerin des globalen Nordens vergesse ich ständig, dass die Zerstörung von Lebensgrundlagen nicht erst durch die Klimakrise, sondern schon seit Jahrhunderten durch den europäischen Kolonialismus betrieben wurde. Wir leben nicht im „Anthropozän“, es ist nicht „die Menschheit“, die zu einer geologischen Kraft geworden ist, sondern die europäische Kultur, und zwar auf Basis von Genoziden und Ökoziden.

Es ist so dumm und so naiv, dass ausgerechnet ich, Halbspanierin-Halbdeutsche, die Klimakrise als Thema für mich beanspruche. Auch dieser Ansatz der Imaginationskrise erscheint mir so dumm, so typisch europäisch: Denn etwas zu imaginieren, was mir unvorstellbar erscheint, aber bereits in vielen Teil der Welt Realität ist, hat nichts mit Imagination zu tun, sondern ist einfach ignorant. Die Klimakrise ist deswegen genau genommen vielleicht gar keine reine Imaginationskrise. Anders gesagt: Um dieser Imaginationskrise zu begegnen, muss ich sie mir nicht nur vorstellen, sondern muss dahin schauen und womöglich dafür auch dahin gehen, wo ich noch nie hinschauen wollte.

Alles gerät plötzlich ins Wanken. Meine Haltung, mein Streik geraten in eine Krise. Trotzdem, denke ich im Zug zurück nach Berlin: Morgen wie immer, 9 Uhr Akademie: Hinsetzen und stillhalten, aushalten und weiter auf den vielen Fragen herumkauen, auf der Scham und der Ratlosigkeit.

PS: Zumindest Christian Kuhtz hat sich gemeldet. Er will mir mein nachhaltiges Literaturwohnfahrrad bauen. Im Januar legen wir womöglich schon los. Dazu bald mehr.

Fitzi – Montag, 2. Dezember 2019

Mein Streik fühlt sich inzwischen sehr selbstverständlich an. Dieser klare Rhythmus gibt mir Halt und Struktur, ein Gefühl, das ich vom Romane-Schreiben nicht kenne.

Die Frau, die das Café der AdK leitet, begrüßt mich jeden Morgen, wenn sie das Schloss von den Tischen und Stühlen entfernt, die vorm Eingang stehen.

„Manchmal sind Sie da und manchmal nicht“, sagt sie.

„Ich bin immer nur da, wenn ich schreiben würde“, antworte ich und setze mich auf mein Kissen, „nicht unbedingt jeden Tag“.

Inzwischen kommen viele Leute auf mich zu, vor der Akademie, aber auch danach. Sie haben von mir gehört, haben Ideen: Mach ein Podcast, eine Promotion, ein Crowdfunding. Wir geben dir Geld für das Fahrrad! Der Verbrecherverlag hat mir meinen Plattenspieler abgekauft, damit ich meine Miete im Dezember bezahlen kann. Derzeit versuche ich das alles zu sortieren, dieses Ding, das ich ins Rollen gebracht habe, irgendwie zusammenzuhalten und zu lenken.

Wie anders die Fiktion ist, das Romane-Schreiben. Man träumt und schreibt, man lebt in einer warmen Blase, in dieser von Kerzenschein ausleuchteten Höhle.

Ich vermisse die Fiktion. Meine Romanfigur – Fitzi: Ein junger Mann, der keinen Zugang findet zur postmodernen, digitalisierten Welt. Er spricht lieber mit Pflanzen als mit Menschen, er lebt im Geldstreik, taucht nachts in Lebensmittelcontainer und pflegt tagsüber den Schrebergarten seines Großvaters. Fitzi ist nicht arm, im Gegenteil. Er ist mit viel Geld groß geworden, seinen Eltern gehört eine Billigkette für Camping- und Outdoorausrüstung, doch Fitzi sind seine Eltern so fremd, dass er sie „Herr und Frau Fitzmann“ nennt, und das ist nicht einmal ironisch gemeint, denn wenn es etwas gibt, was Fitzi fremder ist als seine Eltern, dann ist das Ironie.

Ich denke viel an Fitzi, frage mich immer wieder, wie er dazu steht, dass ich seine Geschichte nicht mehr weiterschreibe, ihn habe fallenlassen, aber er sieht es gar nicht so, glaube ich. Fitzi ist die Person, die mich noch am ehesten versteht, vielleicht ist er sogar derjenige, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, neue, angemessene Wege des Schreibens zu suchen, sich dem Scheitern der Fiktion an der Klimakrise zu stellen, und stattdessen anzuhalten und zu dokumentieren, wie ich im Trüben fische, wie ich nach einem Weg suche, weiterzuschreiben.

Es ist ein armes Leben ohne die Fiktion, ohne Romanfiguren. Wie jeden Tag nur Weißbrot essen, und zu viel Weißbrot hat mich schon immer melancholisch gemacht.

Doch darum geht es vielleicht: sich diesem Mangel zu stellen, ihn nicht nur zu imaginieren, sondern Probe zu leben, weil es die Welt ist, auf die wir zusteuern, wenn sich nichts ändert – eine Welt, in der Liebgewonnenes verschwindet. Ich kann nichts daran ändern, es ist zu groß – „diese Sache“, egal wie emissionsarm ich lebe. Ich kann mir das nur eingestehen und dem Liebgewonnenen einen Wert geben, ehe es verschwindet, ohne dass ich überhaupt bemerkt habe, wie sehr ich es einmal vermissen werde.

Bisher habe ich leider noch keine Post von Christian Kuhtz erhalten – dem Mann, mit dem ich mein Wohnfahrrad bauen möchte. Es gibt Alternativen, ich habe schon welche ins Auge gefasst, aber am liebsten würde ich das Rad mit ihm bauen – ich hoffe, dass er sich noch meldet.

Schreibende Pennerin – Donnerstag, 28. November 2019

Heute haben sie den Weihnachtsbaum aufgebaut, mitten auf dem Pariser Platz. Ein Mann auf einem Kran hat ihn geschmückt – von unten nach oben.

30 000 Lichter sind es und hunderte Kugeln, das habe ich im Berliner Fenster gelesen und, dass die Tanne über 17 Meter hoch ist.

Weihnachtsstimmung kam bei mir trotzdem nicht auf.

Die Temperaturen sind so mild, dass ich heute in Chucks und ohne Mütze vor der AdK sitze. Seit ein paar Tagen ist der Hund mit dabei – ich fahre morgens durch den Tiergarten hierher und am Mittag durch den Tiergarten wieder heim, so spare ich mir den Gassigang am Nachmittag.

Streiken ist Stress, ich fühle mich sehr busy – sehr seltsam.

Während der Streikzeiten liegt Pinsel neben mir unter einer Decke. Nur sein Kopf schaut heraus. Viele machen Fotos von ihm.

„Ist der süß“, rufen die Kinder und streicheln Pinsels dicken Winterkragen.

Ein netter, älterer Herr hält mir die Hand hin.

„Darf ich Ihnen eine Spende geben?“, fragt er.

„Ich brauche kein Geld“, sage ich, „ich bin Schriftstellerin.“

„Ich weiß“, sagt der Mann, „für den Hund. Für Hundefutter.“

„Der Hund ist auch nicht obdachlos.“

Hilflos steckt der Mann das Geld wieder ein.

Tatsächlich könnte ich Geld gebrauchen, richtig viel Geld, denn es wird keinen neuen Roman geben und deswegen auch keinen Vertrag für einen Roman, und so läuft es eben: Man schreibt und dann macht man einen Vertrag mit dem Verlag, damit man weiterschreiben kann. Wie aber schreibt man weiter, wenn es um etwas viel Grundsätzlicheres geht? Wie erzählen wir angesichts der Klimakrise weiter? Wie schreiben wir „das Nächste“? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Zunächst einmal halte ich an, setze mich hier hin, ich halte still.

Und wie lange wirst du hier sitzen bleiben?

Das fragen mich alle.

Keine Ahnung.

Solange ich es finanzieren kann, und vor allem solange ich das Gefühl habe, hier richtig zu sein. Hier zu sitzen, fühlt sich derzeit absolut richtig an, auch dass Fremde mir Kleingeld geben wollen: Das Prekäre, das Pleitegeiergefühl und der elende Auftritt hier vor der AdK sind ein kontrolliertes Runterfahren aller Privilegien, die ich auf diesem Teil der Erde genieße und die überhaupt erst zur Klimakrise geführt haben.

Als in Europa und den USA das Bildungsbürgertum entstand, brach auch die große Zeit des Romans an. Es war der Beginn eines Wohlstandes, der auf der Ausbeutung anderer Menschen, Tiere und den natürlichen Ressourcen beruhte. Der Kapitalismus kaufte für seine Nutznießer vor allem Zeit:

Zeit für Dinge wie Romane lesen und schreiben, Zeit für Reisen, Zeit für die Kinder und für Haustiere. Ausgerechnet diese durch fossile Energien erkaufte Zeit führt uns jetzt in eine Krise, die uns kaum noch Zeit lässt, diesen Wohlstand auch für die Zukunft zu erhalten, sondern uns stattdessen wieder in die Zeit vor der Entstehung des Bildungsbürgertums

katapultieren könnte: Eine Zeit, in der einem niemand das Gemüse zog und die Klamotten nähte, in der es keine Zeit gab, Romane zu schreiben und zu lesen, keine Zeit zum Gassi gehen mit Pinsel.

Von dieser drohenden Wende, der niemand ins Auge schauen will, möchte ich Zeugnis ablegen.

Und das kann ich nur, indem ich mich zumindest ein Stück weit zurückfinde in die Zeit vor den Privilegien, wo alles einen Wert hatte, weil es immer auf dem Spiel stand. Ich muss mich ärmer machen, als ich es sein könnte, um die Vergangenheit zu riechen und die Zukunft zu

schmecken.

Montag, 25. November 2019

Ich bekomme viele Fragen zu meinem Alltag vor der AdK, also will ich heute davon erzählen, von einem für mich derzeit normalem Arbeitstag, der sich alles andere als normal anfühlt und der für niemanden Normalität sein sollte.

Morgens packe ich meinen Rucksack: Eine Thermoskanne mit Tee, ein Brot mit Erdnussbutter, was zu lesen, eine Wärmflasche, ein Kissen, eine Decke und mein Plakat.

So steige ich zu den anderen Menschen, die werktags zu ihrem Arbeitsplatz fahren, in die S-Bahn. Ich steige am Brandenburger Tor aus, passiere die Absperrungen vorm Hotel Adlon und nehme auf dem Boden vor der Akademie der Künste meinen Platz ein. Zweimal bin ich bisher nicht gleich zu meinem Platz durchgekommen, zweimal hielt mich die Polizei auf, einmal so lange, dass ich bis auf die Knochen durchfror und später trotz Wärmflasche und dicker Decke nicht mehr warm wurde. Im Adlon übernachten alle Prominenten, egal ob Elon Musk oder der ägyptische Präsident, deswegen ist dort immer die Polizei präsent. Sitzt man jedoch rechtzeitig unter der Decke, ist es normalerweise nicht sehr kalt. Ich trinke ich eine Tasse Tee, lese etwas, und lege ich mir – bevor sie kalt wird – meine Wärmflasche an die Füße, eine Wärmflasche, die eigentlich keine ist, sondern eine mit kochend heißem Wasser aufgefüllte Edelstahltrinkflasche; die bleibt länger warm als eine herkömmliche Wärmflasche.

Viele Freund*innen und Kolleg*innen schreiben mir während meiner Streikzeit. Geht es dir gut? Die meisten wollen mir Tee bringen. Stay warm, schreiben sie mir. Ich habe Tee dabei, und noch ist es nicht richtig kalt. Es sind 11 Grad im November in Berlin. 4 Grad mehr und meine Mutter hätte mich ohne Jacke in die Schule gelassen. Nur an den Füßen wird einem etwas kalt, weil sie in den Schuhen nicht warm werden, man muss die Schuhe unter der Decke ausziehen und auf die heiße Trinkflasche legen. Ein paar Mal schon musste ich an diese hässlichen Pantoffeln denken, die manche Kindergartenfreundinnen von mir in einem Korb im Flur ihrer Häuser stehen hatten: Halb Kniestrumpf, halb Till-Eulenspiegel-Slipper. Wollen im Norweger-Stil gestrickt mit einem Stück Leder unterm Fuß, damit man nicht ausrutscht. Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich plötzlich, wie die deutsche Seele aussieht.

Nie – niemals hätte es so etwas im spanischen Haushalt meiner Mutter gegeben, nie hätte sie unsere Gäste gleich im Flur gezwungen eine solche Socke anzuziehen. Doch jetzt sehne ich mich nach diesen hässlichen Strumpfpantoffeln, sie hielten warm und unter meiner Decke würde sie keiner zu Gesicht bekommen. Vielleicht sollte ich anfangen zu stricken. Streiken und stricken, zumindest lesen tut sich das ähnlich.

Die ersten zwei Tage habe ich nicht gestrickt, sondern Kassandra von Christa Wolf gelesen, aber es hat mir nicht gefallen, ich habe es irgendwann weggelegt. Ich will meine Zeit nicht mehr mit Büchern verschwenden, die mir nicht gefallen, das habe ich auch schon vor meinem Streik nie getan. 30 Seiten, und wenn’s dann nicht zündet, tschüs.

Außerdem dudelt der Leierkastenmann ab spätestens 10 Uhr und geht mir damit sowas von auf die Nerven, dass ich mich aufs Lesen nur konzentrieren kann, wenn’s wirklich gut ist. Lese gerade nochmal die Anne-Bände von Lucy Maud Montgomery, habe irgendwo gelesen, dass Pippi Langstrumpf deshalb rote Haare hat, wegen Anne Shirley, weil Astrid Lindgren so ein großer Fan von ihr war, wie ich es bin.

Immer wieder klingelt das Telefon. Na, du Mutige. Brauchst du Tee? Nein, brauche keinen Tee. Höchstens Gesellschaft. Es ist langweilig hier. Eine Frau kommt vorbei und macht ein Foto, ich frage sie anschließend, ob sie eins mit meinem Smartphone von mir machen kann. Macht sie. Ein alter weißer Mann starrt mich an, ich lächle freundlich zurück. Er zeigt auf mein Schild.

“Warum steht das da auf Englisch?”

“Damit alle es verstehen”, antworte ich.

“Entschuldigen sie bitte”, sagt der Mann empört, so als hätte ich ihm auf den Schuh gespuckt, “das ist falsch. Wir sind hier in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen.”

“Sie haben es doch verstanden”, antworte ich.

“Ja, aber meine Verwandten würden das nicht verstehen.”

“Na, die sind ja grad nicht hier.”

Der Mann hebt die Augenbrauen.

“Ach so, zum Diskutieren sind Sie auch nicht bereit”, sagt er und verschwindet dann in der AdK.

Ich hole mein Notizbuch hervor. Nein, diskutieren möchte ich tatsächlich nicht. »Wir sind hier in Deutschland.« Hätte größte Lust alle Texte auf diesem Blog, überhaupt alle Texte der Zukunft auf Pigeon English zu schreiben. Pigeon English, heißt das überhaupt so? Habe mal ein gutes Buch gelesen, das so hieß. Birgit Schmitz hat es mir geschenkt, das erste Buch, das ich umsonst von einem Verlag bekam. Der Leierkastenmann spielt Brahms »Ungarischer Marsch«. Ich muss an Herrn Salz denken, meinen alten Querflötenlehrer und an das Flötentrio, zusammen mit Ina und Suse, und wie Suse und ich an den Wochenenden in der Bonner Fußgängerzone Querflöte spielten, zwei süße Vierzehnjährige, und wie wir uns anschließend von dem verdienten Geld im Café Pendel abschossen – Kakao mit Schuss und Shortbread bis uns schlecht wurde.

Ich schaue auf die Uhr, die Zeit vergeht schnell hier. In einer Stunde gehe ich nach Hause. Meine Doc Martens schauen unter der Diddl-Decke hervor, ich habe sie ausgezogen, um meine Füße zu wärmen, jetzt sieht es aus, als hätte ich ganz verdrehte Beine. Ein Paar kommt auf mich zu, begrüßt mich freundlich.

Sie sagt: “Ich finde es gut, was Sie hier machen.”

Die beiden sind auf Bildungsreise mit einer oberbayerischen Ortsgruppe von DIE LINKE. Gerade waren sie im Bundestag und haben der Verabschiedung des Klimaschutzpakets beigewohnt. Sie zeigen sich schockiert von der AfD, den Reaktionen auf die Abstimmung, den Zwischenrufen.

“Voller Hass.”

“Dass sowas im Bundestag sitzen darf.”

Ich will wissen, was noch so auf ihrem Programm steht. Begeistert erzählen sie mir von ihrem gestrigen Besuch im Antikriegsmuseum. Das müsse ich mir unbedingt einmal ansehen, sagen sie.

Ich schreibe in mein Notizbuch:

Antikriegsmuseum

-> Bildungsreise Linke aus Oberbayern.

Donnerstag, 21. November 2019

Am ersten Tag meines Klimastreiks vor der AdK spricht mich ein Mann an, der gerade Dutzende in Plastik eingewickelte Bürostühle durch den Hintereingang geschoben hat. Er spricht nur gebrochen Deutsch, gibt mir jedoch zu verstehen, dass er meine Sorgen ernst nimmt.

„Glauben Sie an das Klima?“, fragt er, „an Klimawandel?“

„Die Wissenschaftler sind sich einig“, antworte ich, „das macht mir Sorgen. Ich sorge mich um meine Zukunft und die kommender Generationen.“

Der Mann wiegt den Kopf hin und her.

„Wissenschaftler, wir sind auch Wissenschaftler.“

„Nein“, sage ich, „ich bin Schriftstellerin.“

Er blickt mich an.

„Kennen Sie die Bibel?“, fragt er.

„Ja“, sage ich, „ich kenne die Bibel sehr gut. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen.“

Der Mann strahlt.

„Ich bin Zeuge Jehovas“, sagt er.

„Ich glaube nicht an Jehova“, sage ich, „an keinen Gott. Ich glaube an die Wissenschaft und nicht an Harmagedon.“

Der Mann zeigt an den Himmel.

„Das hier ist Harmagedon“, sagt er.

Ich winke ab, der Mann versteht und geht.

Nein, das hier ist nicht Harmagedon, sondern ein unglaublicher Zufall, dass ausgerechnet die erste Person, die mich hier vor der AdK in ein Gespräch verwickelt, ein ehemaliger Glaubensbruder ist.

Life is stranger than fiction.

Seit ich selber lesen und schreiben kann, wollte ich Schriftstellerin werden. Der Zauber, den das Lesen ausübt, gehört für mich bis heute zu den beeindruckendsten Dingen der menschlichen Kultur. Schreiben, diese permanente Arbeit am eigenen Leben durch die Fiktion – ordnen, sammeln, hacken, schneiden – gibt mir das Gefühl meine Existenz unter Kontrolle zu haben, aber lange Zeit habe ich mich nicht getraut zu schreiben. Vor allem die Einsamkeit, die erforderliche Disziplin und die Rückenschmerzen – die ich nur durch viel Sport ausgleichen kann – habe ich gescheut.

Mit der Arbeit an meinen ersten Roman „Tigermilch“ begann ich 2010. Das Jahr davor hatte ich zu „Klimawandel in urbanen Kulturen“ meine Magisterarbeit geschrieben. Gern hätte ich promoviert, aber das Geld fehlte und umweltanthropologische Forschungsfelder und -projekte gab es so gut wie nicht. Ich wusste nicht wohin mit mir. Ich hielt mich mit Hartz IV, wissenschaftlichem Ghostwriting, Markforschungsteilnahmen und anderen Jobs über Wasser. 2009 hörte ich auf der Transmediale einen Vortrag von Prof. Claus Leggewie zum Thema Klimawandel/Kulturwandel und schrieb ihm eine Mail, woraufhin ich den Tag darauf schon im Zug saß, um mich für das Graduiertenkolleg Klimakultur am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen zu bewerben. Das Bewerbungsgespräch führte Harald Welzer. Schnell wurde klar, dass ich mit dem ethnografischen Ansatz und der qualitativen Forschung, die am Institut für Europäische Ethnologie an der HU groß geschrieben wurde, hier nicht landen konnte. Auf dem Weg zurück nach Berlin schwor ich mir: Wenn es mit dem Kolleg nicht klappt, schreibst du diesen Roman, der Tigermilch heißen wird.

Genau diese Episode erzählte ich vor wenigen Wochen Claus Leggewie, als ich ihn auf der Frankfurter Buchmesse bei einem KiWi-Verlagsessen traf.

„Dann ist ja alles gut ausgegangen“, sagte er.

Ich nickte.

Ja, ich hatte zu dem gefunden, was ich immer machen wollte: Romane schreiben. Doch wäre es nicht angesichts der brisanten Lage besser gewesen in die Forschung zu gehen? Wird nicht jede Fiktion angesichts einer möglicherweise drohenden Klimakatastrophe völlig obsolet?

Kurz nach der Buchmesse las ich auf tagesschau.de folgende Meldung:

„Der Menschheit steht nach Überzeugung von Wissenschaftlern aus aller Welt‚ noch nie dagewesenes Leid bevor, wenn sie nicht ernsthaft gegen die Erderwärmung kämpft. Trotz aller Warnungen in den vergangenen vier Jahrzehnten nehme die Erderwärmung weiterhin rapide zu, warnten mehr als 11.000 Forscher in einem gemeinsamen Appell in der Fachzeitschrift BioScience.“

Wie so oft bekam ich Panik, und wie so oft scheiterte ich daran, mir vorzustellen, was das genau bedeutete. Immer wieder hatte ich in den letzten Jahren versucht, diese Angst vor der Zukunft in den Griff zu bekommen (nicht zuletzt durch das Schreiben meines Romans) und sie auf mein völlig übertrieben gepoltes Alarmsystem geschoben, das von Kindheit an gelernt hatte, sich den Weltuntergang vorzustellen.

Während ich vor der AdK auf meinem Kissen sitze, versuche ich es mir vorzustellen, dieses noch nie dagewesene menschliche Leid. Wie wird ein solches Deutschland aussehen?

Stöckelschuhe klappern über das Kopfsteinpflaster, sie klingen nach Ellbogen und Revanche. Reisegruppen sammeln sich, vereinzelt spazieren Tourist*innen herum und machen Fotos. Die Melodien des Leierkastens hängen in der Luft. Manchmal bleibt jemand vor mir stehen, macht ein Foto und betrachtet mich dabei wie eine Attraktion, wie diese starren Figuren, die ich als Kind oft vor dem Kölner Dom habe stehen sehen: Grau oder grün angemalte Clowns, die sich nur gegen Geld bewegten.

Montag, 18. November 2019

Genau eine Woche ist es heute her, dass ich mich zum ersten Mal vor die Akademie der Künste gesetzt habe. Vier Tage habe ich dort gesessen, und so viel ist schon mal klar: Das Streiken und das Schreiben haben viel mehr gemeinsam, als ich je gedacht hätte – der Rücken und der Hintern tun weh, und die letzte Stunde hat man keine Lust mehr.

Ich weiß noch nicht so recht, wie es ist, einen Protest zu dokumentieren, ich habe ja immer nur Romane geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob das Wort „Streik“ eigentlich das richtige ist für dieses Abenteuer, in das ich mich selbst gestoßen habe. Jedenfalls bestreike ich die Auseinandersetzung mit fiktiven Figuren, aber wie beginnt man, über die Realität zu schreiben? Ich habe keine Ahnung. Einfach anfangen, schätze ich, genau wie ich einfach angefangen habe, mich vor die Akademie der Künste zu setzen, als die Idee dazu noch keine 24 Stunden alt war.

In dieser Woche ist schon viel passiert. Zum Beispiel hat sich die Aufregung komplett gelegt. Am ersten Tag hatte ich so schlimmes Lampenfieber, Lampenfieber, als müsste ich mich auf eine Bühne stellen, dabei hatte ich nicht einmal ein Schild dabei. Sagt man Schild oder Poster? Jedenfalls wollte ich ohne Poster Probe sitzen – erst mal die Lage vor Ort checken, die Kälte austesten und einen guten Spot zum Sitzen finden. Generalprobe sozusagen. Zumindest das Toilettenproblem ließ sich schnell lösen, eine große Sorge, die ich hatte, aber in der AdK gibt es ein Gästeklo. Das kostet allerdings jedes Mal 50 Cent, man bekommt dafür Wertgutscheine fürs Café der AdK. Wenn ich viermal pro Tag auf die Toilette gehe, an fünf Tagen in der Woche, komme ich auf 20 Euro die Woche, das heißt 80 Euro im Monat, das macht 960 Euro im Jahr. Ganz schön viel Geld für Klogänge. Die Akademie der Künste ist ganz zufrieden damit, dass ich dort sitze. „Wir unterstützen Sie“, hat mir Bettina Huber, die Präsidialsekretärin, bestätigt und gestern kam der nette Haus-Caterer herein und hat mir Kaffee und Gebäck angeboten.

Probleme gab es immer wieder mal mit der Polizei. Heute wollten sie meine Personalien checken, das dauerte fast eine Stunde. Es war kalt, der Wind pfiff über den Pariser Platz und meine Füße froren wie von unten aus. Ich musste lachen, weil es sich plötzlich alles anfühlte wie früher bei den Zeugen Jehova. Ich in Mission und diese Kälte, die von unten nach oben stieg. Als ich mich endlich auf meinen Platz setzen konnte, war ich schon so durchgefroren, dass mir den ganzen Vormittag nicht mehr warm wurde. Ich tröstete mich mit den Spatzen, die sofort angeflogen kamen, wenn sie mein Butterbrotpapier rascheln hörten. Von Prof. Peter Berthold weiß ich, wie schlimm es um die heimischen Vögel steht, wie viele in der kalten Jahreszeit verhungern, weil sie nicht mehr genügend Futter finden. Ich habe mir fest vorgenommen, am Wochenende Meisenknödel in die Koniferen vor der AdK zu hängen, jetzt im Winter werden sie nicht geschnitten und die Vögel können sich sattfressen.

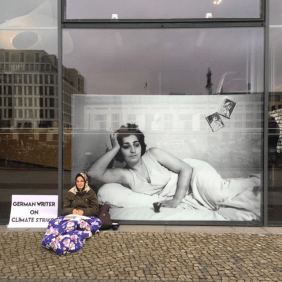

Heute war mir zum ersten Mal kalt. Wie lange ich hier sitzen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht finde ich in den kommenden Monaten einen Weg, mit dem drohenden Kollaps umzugehen, vielleicht finde ich einen Weg, zumindest die Literatur von der Gegenwart in die Zukunft zu retten. Auch deswegen sitze ich hier. Um mich selbst zu problematisieren, um mir meinen eigenen sozialen Status als Schriftstellerin zu berauben denn es ist das, was mir und allen anderen Kunstschaffenden droht, wenn sich nicht JETZT etwas ändert. Erst einmal bleibe ich vor der AdK sitzen, vor der Fotografie von Helga Paris, auf der eine Frau zu sehen ist, die im Bett liegt. Wenn ich vor der Akademie sitze, sieht es so aus, als würde ich mit der Frau auf ihrer Matratze hocken, ich mag das. Ich gehöre jetzt hierher, in dieses Bild. Ein Bild hat keine Augen, es sieht nicht, dass es betrachtet wird, ein Bild hat keinen Mund, es fragt nicht, ob es hier richtig ist.

Oft nehme ich es inzwischen kaum noch wahr, was am Pariser Platz vorgeht – die Stimmen, die Polizisten, der Leierkastenmann mit seiner Leierkastenmusik – alles ist wie eine Welle, die den Pariser Platz flutet und sich wieder zurückzieht, den Platz flutet und sich wieder zurückzieht. Ich bin ein Pfahl an diesem Strand, so wie ich sie oft an der niederländischen Küste gesehen habe. Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass für jeden dieser Pfähle in einem Logbuch Jahr für Jahr festgelegt wie weit der Pfahl vom Meer entfernt liegt und wie weit zum Dünenrand. Auf diese Art und Weise kann man erkennen, wie sich das Land verhält. Die Linie entlang des Dünenfußes wird jedes aufs Neue festgestellt. Wenn an irgendwelchen Stellen strukturelle Erosion zu erkennen ist, wird dort Strandaufspülung oder Vorlandaufspülung eingegriffen. So ein Pfahl bin ich – ich habe mich hier selber in den Boden gerammt, um zu bleiben. Als Maß für Erosion.

Zumindest das ist mir in dieser Woche bereits gelungen: Ich komme mir nicht mehr so deplatziert vor, so aus der Zeit geworfen. Ich begebe mich täglich an diesen Ort und habe dadurch automatisch wieder einen Platz. Erzählen heißt Ordnung schaffen. Sein Schreiben aufzugeben heißt nicht, aufzuhören zu schreiben, sondern die Dinge neu anzuordnen, Platz zu schaffen für eine neue Erzählung, eine neue Ordnung – für eine Literatur, die der Zukunft ins Angesicht blickt, auch wenn es eine düstere Zukunft ist.

Montag, 11. November 2019 // Tag X

Liebe wichtige Menschen aus meiner Literaturwelt aka Verlag und Konsort*innen!

Um gleich zur Sache zu kommen: Ich möchte euch allen mitteilen, dass ich ab sofort in einen Klimastreik treten werde.

Vielleicht haben einige von euch meinen Text gelesen, den die FAS vor zwei Wochen gedruckt hat. Dieser Text war eigentlich nur als Replik gedacht auf die unangemessen Reaktionen aus altlinken Lagern zur Berlin Rebellion Week im Oktober 2019, doch habe ich in diesem Text ja schon angedeutet, in was für einer Lage ich mich befinde. Ich habe sechs Jahre an meinem letzten Roman gearbeitet, ein Roman, in dem ich das Leben in einem fiktiven Weltuntergang verhandele. Durch „Kein Teil der Welt“ hatte ich mir erhofft diesen Weltuntergang auch künstlerisch endlich hinter mir zu lassen. Stattdessen aber lese ich täglich neue Studien von renommierten Wissenschafter*innen in aller Welt, dass wir der Auslöschung der Menschheit so nah wie noch nie waren. Kurz vor dem nächsten Klimagipfel warnen über 11.000 Wissenschaftler*innen dass der Menschheit bei einem Weiter so nie dagewesenes Leid bevorstünde und dies bereits in den kommenden Jahrzehnten und nicht erst Ende des Jahrhunderts (was es ganz ehrlich auch nicht besser machen würde!).

Wir Erwachsenen sind alle mit diesen Studien bekannt und sind ihnen in den letzten Jahrzehnten völlig gleichgültig begegnet. Denn das ist genau das Problem: Die Klimakrise ist eine Imaginationskrise. Foer deutet das in seinem Buch „Wir sind das Klima“ bereits an, er nennt den Klimawandel „eine schlechte Geschichte“ (oder so ähnlich!). Doch begeht Foer den gleichen Denkfehler, den er selbst anprangert, weil er an dieser Imagination scheitert. Das ist ihm nicht wirklich anzukreiden, weil es sehr schwer ist, sich die eigene Auslöschung vorzustellen, doch die Kraft der Vorstellung ist nun mal die Hauptquelle, aus der wir Schriftsteller*innen schöpfen, und an der wir auf keinen Fall scheitern dürfen. Somit gilt es genau diese Imaginationsblockade zu überwinden, d.h. wir müssen uns in einen tatsächlichen Post-Verleugnungszustand bringen. Das ist eine unangenehme Erfahrung. Sie ist aber für mich gleichzeitig der einzige Ausweg aus der Krise. Denn wenn ich mich weigere, mir vorzustellen, welch unermessliches Leid auf uns zukommt, macht meine ganze Arbeit überhaupt keinen Sinn mehr, sind meine Texte nicht mehr relevant, weil sie nicht „in der Zeit“ sind.

In den letzten Jahren, in denen mir immer klarer wurde, was auf uns zukommt, verfiel ich in eine Art Schockstarre. Ich habe meinen Roman fertig geschrieben in der Hoffnung, dass meine Zukunftsängste sich dann auflösen würden, weil ich oft dachte, dass es nur mein von Kindheit an auf Weltuntergang gepoltes Alarmsystem ist, dass so schnell anspringt. Doch Klimastudien bestätigen: Mein Alarmsystem ist völlig in Ordnung. Inzwischen fühle ich mich, als wäre ich wieder bei den Zeugen Jehovas gelandet. Ich bin von Menschen umgeben, die den bevorstehenden Klimakollaps zwar nicht leugnen, aber zumindest nicht so interpretieren, als sei er eine tatsächliche Bedrohung. Die meisten leugnen die Wahrheit und hoffen auf – ja auf was eigentlich – auf einen Gott, der „das Thema“ endlich löst? Darauf, dass wir es in Deutschland schon irgendwie schaffen werden? Ja, darauf habe ich selbst lange gehofft, es ist menschlich zu hoffen. Doch leider ist es in dieser Situation genauso gaga wie die Lehre der Zeugen Jehovas.Unglücklicherweise gibt es keinen Fluchtweg, wie damals bei den Zeugen Jehovas. Eine Weile habe ich gedacht, dass ich wohl oder übel lernen werde, damit zu leben, worauf wir zusteuern. So ist es in meinem FAZ-Text „Die Erde rettet man nicht mit Machtspielen“ auch angedeutet. Ich schreibe dort, dass ich – seitdem ich mir erlaube um den Planeten zu trauern – wieder ins Romaneschreiben gefunden habe. Dem ist leider nicht so, das muss ich mir jetzt eingestehen. Ja, ich habe bis vor ein paar Tagen an einem Roman geschrieben, aber es hat sich ungefähr so sinnvoll angefühlt wie Glückskekse zu betexten. Ich lebe in einer verdrehten Welt: Die Realität ist überwältigender, als ich sie mir ausdenken kann. Es macht für mich in einer solchen Situation keinen Sinn, mich hinzusetzen und fiktiv zu erzählen. Diese Realität ist wie ein riesiger Elefant. Wir versuchen unserer Arbeit nachzugehen, es uns schön zu machen, aber der Elefant ist unübersehbar. Und das ist gut so. Weil er uns daran erinnern will, dass alles, was uns selbstverständlich erscheint Demokratie, Trinkwasser, klassische Musik, Lakritze, das Leben unserer Kinder, der KiWi Verlag, Bücher, echte Kiwis, ein Waldspaziergang, Macarena tanzen, Rollschuhfahren – auf dem Spiel steht. Ich kann das nicht mehr, diesen Elefanten ignorieren. Ich werde den Stift jetzt hinlegen, meine Arbeit unterbrechen und mit dem Elefanten sprechen. Das heißt: Ich werde keine(n) neuen Roman(e) schreiben. Ich werde meine Arbeitszeit (täglich von 9-13 Uhr) vor der Akademie der Künste am Pariser Platz verbringen und dort streiken, dass heißt mich dem Schreiben eines neuen Romans öffentlich verweigern und zwar so lange bis die Sicherung meiner Zukunft und die kommender Generationen auf diesem Planeten von der Politik ernst genommen wird. Ich erwarte Gesetze, die dem Klimanotstand, in dem wir uns befinden, gerecht werden. Ich habe jedoch keine Hoffnung, dass das passieren wird. Deswegen werde ich, wenn ich nicht am Pariser Platz sitze oder auf Lesungen bin, mit einem Wohnfahrrad Reisen durch Europa unternehmen und nach Antworten suchen, wie wir dem Klimakollaps begegnen können im Falles des wahrscheinlichen Falles, dass die Bundesregierung das Thema weiter so behandelt wie bisher. Ich werde mir vergegenwärtigen, dass wir Strategien und Strukturen benötigen, um das, was uns lieb ist – Literatur z.B. – in eine Welt hinüberzuretten, die von nie da gewesenem menschlichem Leid geprägt sein wird. Ich werde das Aussterben der Kulturen, in denen ich groß geworden bin, als möglich betrachten, den Zusammenbruch als unvermeidlich, die Katastrophe als wahrscheinlich. Ich habe bereits die Erfahrung gemacht, dass dies nicht zu Apathie und Depression führt, im Gegenteil: Der unerträgliche Status Quo verflüchtigt sich und setzt eine neue Kreativität frei, worauf man sich in Zukunft konzentrieren sollte. Das ist so more or less der Plan. Nichts, was ich von langer Hand geplant habe. Vielleicht gibt es noch einige Veränderungen, aber verwerfen und zum „business as usual“ werde ich nicht wiederkehren. Klar habe ich Angst. Ironischerweise Existenzängste ;-) Ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen werde oder meine Krankenkasse. Ich werde natürlich über all das schreiben.

So, jetzt weiß ich nicht weiter. Daran werde ich mich wohl in nächster Zeit gewöhnen müssen. Heute ist der 11.11. fällt mir grad ein, aber: Das ist kein Karnevalswitz. Aber ja, es ist eine besondere Saison, die ich hiermit eröffne. Viele von euch werden die Stirn runzeln, genervt sein, den Kopf schütteln, sich erschrecken, mich dumm und lachhaft finden – aber vielleicht endet der Gedanke damit, dass es zwar radikal ist, was ich tue, aber das Richtige. Ich bin keine Pessimistin. Sonst würde ich das nicht tun, aber ich habe keine Lust mehr mir selbst die Waffe an den Kopf zu halten. Das hier ist ein Projekt voller radikaler Hoffnung. Ich hoffe, ihr findet das ein bisschen gut. Es grüßt euch herzlich,

eure Steffi

(Ich schreibe diese Mail am Morgen. Danach telefoniere ich viel. Ich

weiß nicht wie ich den Tag verbringe, er rauscht an mir vorbei. Am Abend

gehe ich joggen. Jeder Song auf der Playlist stimmt).