Helge Malchow über Jan Faktor

Helge Malchows Erinnerungen an den jungen Jan Faktor zum Anlass des Wilhelm-Raabe-Preises für Jan Faktor 2022 sind zugleich eine Reise in die Underground-Kultur der DDR vor 40 Jahren im damaligen Ostberliner Prenzlauer Berg.

Im Zentrum der Randerscheinungen – Helge Malchow

Mein erstes Treffen mit Jan Faktor liegt 40 Jahre zurück, 1983. Jan ist Schriftsteller, deswegen erinnert er sich besser als ich:

»Du kamst als junger Lektor aus Westdeutschland mit einem Tagesvisum via Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße nach Ostberlin und trafst Dich mit uns, einigen Autoren und Autorinnen der Anthologie ›Berührung ist nur eine Randerscheinung‹, nahe des Bahnhofs. Ich dachte damals: Im Westen sind die Lektoren jung wie wir und haben Turnschuhe an.«

In der Tat war ich als KiWi-Lektor damals häufig in der DDR zu Besuch, offiziell bei den sogenannten Staatsverlagen, aber auch mehrfach in illegaler Mission, in Ostberlin, in Leipzig (DDR-Buchmesse) und in Dresden. Mein Bewegungsprofil konnte ich später anhand der Spitzelberichte über mich in der Behörde für die Stasi-Unterlagen genau nachverfolgen.

Es gab Anfang der 80er plötzlich diese neue Szene von Autoren / Künstlern, vor allem im Berliner Prenzlauer Berg, aber auch in Dresden, die nicht mehr in der Tradition eines erzählerischen Realismus von Christa Wolf bis Christoph Hein oder der politischen Lyrik Wolf Biermanns stand, sondern sich im Feld experimenteller Lyrik und Prosa bewegte, mit vielen Verbindungen zur Musik (Punk / Jazz) und zur bildenden Kunst (Grafikmappen, Fotocollagen, Porzellan-Brennerei, Malerei etc.). Man traf sich klandestin, in Kneipen, in runtergerockten Altbauwohnungen, in Kirchenräumen oder in versteckten Ateliers zu Lesungen, Ausstellungen und Konzerten. Das Ziel war nicht mehr ein verbesserter Sozialismus oder Kritik an den Lebensbedingungen in der DDR (etwa Monika Maron, Flugasche) mit erzählerischen Mitteln, sondern die Thematisierung der Sprache selbst als Material und die Dekonstruktion sprachlicher Konventionen.[1]

Die erwähnte Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung war wie viele literarische Projekte der DDR entstanden: als der unmögliche Traum einer vom Staat anerkannten oder geduldeten Avantgarde. Der Schriftsteller Franz Fühmann, lange auch von staatlicher Seite gepriesener DDR-Autor der älteren Generation, hatte Texte von jungen Autorinnen und Autoren im Auftrag der Akademie der Künste der DDR zusammengetragen, die nach einer internen Prüfung in der Akademie zu seiner Empörung sofort im Giftschrank verschwunden waren und für viele der Autoren das sofortige Aus bedeuteten: Verfolgung, Bespitzelung, Ausreise aus der DDR.

Dieses »heiße« Material, eine Mappe hektografierter Texte, wurde dann von Elke Erb und Sascha Anderson durch weitere Autorinnen und Autoren ergänzt, mit programmatischen Einleitungen versehen und in einer raffniert-subversiven Aktion zugleich dem Aufbau-Verlag der DDR und mir als Vertreter des westdeutschen Kiepenheuer & Witsch-Verlages angeboten. (Dieses Projekt lief fast parallel zu einem anderen DDR-Buchprojekt mit kritischen Reportagen und Porträts über die Realität der Arbeitswelt in der DDR in einer Havelobst-LPG von der DDR-Autorin Gabriele Eckart, das 1984 auch bei Kiepenheuer & Witsch unter dem Titel So sehe ick die Sache erschien). Beide Bücher wurden von den DDR-Verlagen auf staatlichen Druck hin nicht nur verboten und abgesagt: In einer slapstickartigen Rückholaktion reiste ein DDR-Verlagsmitarbeiter in Köln an, um die auf abenteuerlichem Wege über die Grenze geschmuggelten Manuskripte wieder einzusammeln. Das Ganze verbunden mit der Drohung, ansonsten jegliche Lizenzgeschäfte zwischen DDR-Verlagen und Kiepenheuer & Witsch einzustellen. Ergänzt durch ein weiteres Druckmittel, dem verzweifelten Hinweis des Emissärs auf sein eigenes Schicksal in der DDR, sollte er mit leeren Händen zurückkommen. Unser Mitleid hielt sich in Grenzen.

Als die Anthologie 1985 bei KiWi erschien, hatten neun von 29 Autorinnen und Autoren die DDR verlassen. Zu den 29 Texten kam noch ein Bildteil hinzu mit Reproduktionen von Text-Bild-Zeitschriften v. a. aus Dresden, die in Kleinstauflagen im DDR-Untergrund zirkulierten (»Und«, »POE SIE AL BUM« etc.)

Die politische Dimension dieser Art von Literatur, wie sie in der Anthologie erkennbar wurde – von Autoren wie Elke Erb und Sascha Anderson, Bernd Papenfuß-Gorek, Stefan Döring, Uwe Kolbe oder Uwe Hübner –, war ambivalent. Auf der einen Seite fand hier für Beobachter von außen auch politisch eine radikale Abwendung, ein provozierender Ausstieg aus den vorhandenen kulturellen und damit auch politischen Institutionen und Medien statt. Ich war selbst oft Zeuge des permanenten Katz- und Maus-Spiels mit der Stasi bei geplanten Lesungen, bei kreativen Ausweichmanövern, organisiert durch kodierte Mitteilungen. Der Eindruck von politischer Opposition war bei den staatlichen Stellen allerdings kurioserweise oft heftiger als bei den Protagonisten selbst. (Hinzu kam als Pointe, dass entscheidende Protagonisten der Szene wie Sascha Anderson selbst Stasi-Spitzel waren … möglicherweise der Grund für meine zweitägige Festnahme plus Verhör und Leibesvisitation bei einer Rückreise von der Leipziger Messe). Ein treffendes Bild der komischen Seiten dieser Künstler- und Lebenskünstlerwelt zeigt Leander Haußmanns jüngster Kinofilm »Stasi-Komödie«.

Auf der anderen Seite ging die Dekonstruktion jeder sprachlichen Kommunikation aber so weit, dass bei vielen Autoren eine Art Abschied von gesellschaftlichem Aktivismus und Politik schlechthin stattfand, hinter dem Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Sarkasmus zu spüren waren. Der Weg aus den versteinerten Verhältnissen der späten DDR führte in dieser Szene nicht mehr zu politischen Reformen oder Aufständen (obwohl diese ja kurz bevorstanden), sondern in das Reich der Kunst, in die Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksmittel. Die realen Orte dieser Utopie waren Künstler-Communities, inoffizielle Wohn- und Lebensgemeinschaften, fließende Gruppierungen ohne gesellschaftliche Aufstiegschancen bzw. -absichten. Die »Berufsbezeichnungen« der beteiligten Künstler verrieten dies überdeutlich: Friedhofsgärtner, Transportarbeiter, Packer, Turnhallenwart, Kleindarsteller. Eine Drop-out-Welt. In ihrem Vorwort zu der Anthologie weist Elke Erb ausdrücklich darauf hin, dass es hier nicht um Provokationen ging. Diese Literatur »lässt sich nicht mehr infantilisieren von ihren utopischen Gehalten und widersteht ihren Kompromissen … so ist sie auch nicht verführt zu einer folgenlosen Kritik und überhaupt über konfrontative Positionen hinaus«, die bisher »den Zugang zu ihrem Eigenleben erschwert« haben.

Die herausgehobene Stellung Jan Faktors in dieser Anthologie zeigt sich darin, dass er nicht nur mit einem lyrischen Text vertreten ist (»Geschichte eines alten Mannes aus Prag«), sondern die gesamte Anthologie mit einer Art Vorabtext von ihm eingeleitet wird, der sich wie ein programmatischer Auftakt für den Spirit vieler Beiträge der Anthologie liest.[2] Anbei die Eröffnungsseiten 3, 5–7.

Der erste Leseeindruck: Hier ist ein Automat am Werk. Heute würde man von einem algorithmen-getriebenen Schreibprogramm sprechen, von einer mathematisch-systematischen Wörterproduktion, deren Logik rein formaler Art ist und einfach Elemente der deutschen Sprache nach grammatischen Kriterien sortiert und grafisch präsentiert. Erkennbar sind Ähnlichkeiten zur langen (vor allem westlichen) Tradition der sogenannten konkreten Poesie, in der Wörter nicht mehr als Bedeutungsträger fungieren, sondern als Elemente, die zu grafisch-ästhetischen Gebilden zusammengesetzt werden. Der häufig spielerische, sogar komische Eindruck dieser Gebilde in der konkreten Poesie jedoch kommt bei Jan Faktors Text erst einmal kaum auf. Hier steht das demonstrativ Serielle, Monotone der Wort-Reihungen so im Vordergrund, dass Ermüdungserscheinungen beim Leser quasi eingepreist sind. Die Systematik erzeugt zudem den Eindruck einer wissenschaftlichen Objektivität, die keinen Raum für subjektive Originalität erlaubt.

Wenn man weiß, dass Jan Faktor ab 1973 in der damaligen Tschechoslowakei, seinem Heimatland, als Systemadministrator und Programmierer arbeitete, ergibt sich vordergründig das schlüssige Bild einer Anti-Literatur, einer KI-Literatur in statu nascendi. Hinzu kommt noch der Eindruck eines systematischen Blicks von außen auf die deutsche Sprache, die für den frischen DDR-Immigranten von damals noch eine Fremdsprache war, der man sich als Neuling ja oft wie ein Ethnologe nähert, der auf eine fremde Welt schaut. Die Sprache erscheint dann erst einmal als eine Summe von Zeichen, Grammatik, Klang, Rhythmus, Melodie, noch nicht als selbstverständliches Kommunikationsmittel.

Wie wichtig Jan Faktor die Kontrolle über die formalen Prozeduren seiner damaligen Texterzeugung bis heute ist, zeigen spätere Erklärungstexte aus den 90er Jahren, in denen er auf seine frühe Produktion zurückblickt. Hier beschreibt er minutiös sein Verfahren, mit dem er sich gegen »Einfälle« im doppelten Sinne abdichtet: gegen »Einfälle« von subjektiven Ideen, Erfahrungen oder Gefühlen und gegen »Einfälle« von technischen Störungen. Hier die erste Seite eines Textes von 1998, der sogar länger ist, als der ursprüngliche Text selbst (sieben Seiten).

Auf den folgenden Seiten geht es um weitere Beschreibungen der sogenannten Komparations-(Vergleichs-) techniken, der Arbeit mit Endungen von Adjektiven, dem Umgang mit Wörterbüchern als Quellenmaterial, mit Verben und Substantiven, alphabetischen Reihenfolgen etc. Der Eindruck einer gewissen Kontrollbesessenheit drängt sich auf, die verhindern soll, dass sich autobiografische, psychologische oder politische Lesarten durchsetzen, dass persönliche Erfahrungen erkennbar werden, erzählerischer Sinn entsteht.

Die Pointe aber ist: Bei genauerem Lesen findet man im Ursprungstext wie im späteren Meta-Text »Anmerkungen zu ›Georgs Sorgen um die Zukunft‹« doch schrittweise immer deutlicher werdende Spuren zu Jan Faktors heutigem literarischen Schreiben, zu der ganz anderen, originellen Prosa seiner drei großen Romane.

Es beginnt mit der Überschrift: »Georgs Sorgen um die Zukunft«. Ein namentlich genannter, fiktionaler Sprecher taucht auf, »Georg«. Nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal.[3] Hinzu kommt ein erstes Spurenelement von Psychologie: Dieser Georg hat Sorgen (um die Zukunft).

Um eine inhaltliche Lektüre abzuwehren (Welche Art von Sorgen? Wer ist dieser Erzähler? Welche Motive hat er?), folgt als Nebelkerze der Untertitel: »Ein Text zum Durchblättern.« Aber nur bei genauer Lektüre des sehr klein gesetzten Textes findet man diese beiden regelrecht versteckten Zeilen (3. Seite, 1. Spalte: »Das Aufschreiben meiner Sorgen / hilft mir ein bißchen.«) Um dem hier angedeuteten Leiden auf die Spur zu kommen, wird man dann in dem zehn Jahre späteren Erklärungstext weiter fündig: »Eine solche Menge von Sorgen kann mit dieser Ernsthaftigkeit nur einer zusammenschreiben, der es zwar extrem ehrlich meint, dabei aber nicht ganz rund läuft. Und irgendwie so einer ist Georg.«

Und man findet sogar eine psychologische Erklärung für die Komparationsbesessenheit des Textes, die nun beim Verfasser verortet wird: »Weil ich das Jammern, wie schrecklich alles ist und immer schlimmer und schlimmer wird, schlecht ertragen kann.« So entsteht selbst in diesem frühen Text eine höchst ironische Dauerspannung zwischen der demonstrativen Unpersönlichkeit des Textes und der schrittweise erkennbar werdenden Individualität eines leidenden und sich wehrenden Erzählers, für dessen Leiden später im Text von 1994 sogar gesellschaftliche Ursachen anklingen (Jan Faktor war später Mitarbeiter des Rundbriefs der Oppositionsgruppe »Neues Forum«): »Ohne den Hintergrund von realer Bedrohung wäre der Text wertlos.«

Noch eine Erinnerung an meine subversiven Besuche der damaligen Autorinnen- und Autorengruppe in Ostberlin: Ich wurde um Bücher-Schmuggelware gebeten, die ich auch mutig geliefert habe, zumal die DDR-Grenzpolizisten mit den Autorennamen nichts anfangen konnten: Baudrillard, Foucault, Derrida, … Auf keinen Fall Habermas oder marxistische Gesellschaftskritik! Die These vom Tod des Autors und der Macht des Textes war tatsächlich auch jenseits der Mauer angekommen, wenn auch nicht bei den Sicherheitskräften.

Bei Jan Faktor aber fanden sich selbst in den unendlichen Wörteraneinanderreihungen seines »Textes« erste versteckte Hinweise auf ein Erzähler-Ich, das in den folgenden Jahren fast unbemerkt zu einem barocken, entfesselten Geschichtenerzähler mutierte. Ein Erzähler, der seit seinem ersten großen Roman Schornstein 2005 in seiner vollen Entfaltung auf die Bühne tritt.

Plötzlich ist da ein Erzähler, der alles, was er an Ereignissen berichtet, durch eine hochoriginelle, subjektive Brille betrachtet, der keinen Satz schreibt, ohne einen dauer-ironischen Blick auf das verwendete Vokabular, ohne permanente Abschweifungen und Assoziationen.

Es klingt wie eine glückliche Unterwerfung, wie eine Antwort auf eine Erkenntnis, die der Erzähler des Schelmen-Romans Trottel dem Leser offenbart:

»Natürlich würde ich meine Geschichte gerne etwas übersichtlicher erzählen als so, wie es mich meine aktuellen Notate vorfürchten lassen. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich ganz pingelige Regeln für die Aufbewahrung aller meiner, wie man heute sagt, personenbezogenen -lassenschaften hatte; das heißt aller meiner Dokumente, amtlicher und technischer Unterlagen und so weiter. Ich hielt also in allen Schächtelchen mit den unterschiedlichsten Zetteln, Karteikarten und Schnipseln, also praktisch in allem, was mir wichtig war, eine strenge zeit- wie auch raumsystematische Ordnung. Ich versuchte einfach, meiner Begrenztheit, so gut es ging, entgegenzusteuern. Inzwischen herrscht um mich herum relativ viel Chaos, und meine Geschichte lässt sich sowieso – wenn überhaupt – nur auf eine abanale Weise achronal erzählen. Anders ausgedrückt: Mehr zappelig als in Grenzen wohl.«

Der Roman also als eine späte, zweite Antwort auf die Erfahrung des Chaos, der elementaren Unübersichtlichkeit des Daseins. Waren die frühen Texte, die dem Chaos eine streng-formale, objektive Ordnung von Zeichen entgegenstellten, nur eine erste Etappe, ein erster Versuch, gegen die sich die Kontingenz des Lebens als zu stark erwies?

1 Siehe dazu die plastische Schilderung dieser Künstler-Szene und ihrer Sprachfixiertheit anhand eines Treffens zwischen dem Erzähler des Romans und dem Dichter Bernd Papenfuß-Gorek vor einer Kneipe in Ostberlin in seinem Roman Trottel (2022) auf den Seiten 249 ff.

2 Der Band enthält auch andere, eher erzählerische Texte, etwa von Katja Lange-Müller. Aber auch bei ihr geht die erzählerische Prosa einher mit einer ständigen, kreativen Reflexion der sprachlichen Form.

3 In einem kürzlichen Telefonat spielt Jan Faktor die Individualität des Sprechernamens herunter: Georg / Jiři sei einfach der häufigste männliche tschechische Vorname, eine Art Statthalter für einen eher anonymen Erzähler.

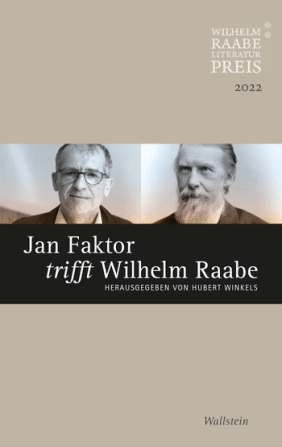

Dieser Text erschien erstmals in dem von Hubert Winkels herausgegebenen Band »Jan Faktor trifft Wilhelm Raabe«:

Reden und Essays zu Wilhelm Raabe und Jan Faktor, der 2022 den Wilhelm Raabe-Literaturpreis für »Trottel« erhielt.

Jan Faktor bringt das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren: Als »Trottel«, so der Titel seines jüngsten Romans, erzählt er sein Leben - wilder, überdrehter, radikaler als man es sich bislang vorstellen konnte. Dabei ist ein Werk von erstaunlicher Kraft entstanden. Jan Faktor setzt damit sein autofiktionales Schreibprojekt fort: Hatte er 2010 seine Kindheit und Jugend in der kommunistischen Tschechoslowakei beschrieben, erzählt er nun vom Leben eines jungen Mannes aus Prag, der Ende der 1970er Jahre der Liebe wegen in die DDR kommt. Voller Wortspielereien, atmosphärischer Beschreibungen und grotesker Szenen bietet er einen ungewöhnlichen böhmischen Blick auf die schon so oft erzählte Lebenswelt der Ost-Berliner Bohème und in der späten DDR.

Mit Beiträgen u. a. von Jan Faktor, Paul Jandl, Jörg Magenau, Helge Malchow, Wiebke Porombka und Hubert Winkels.

Erschienen im Wallstein Verlag, 2022.